两个月卖出千万份的独立游戏,只是制作组“随手”做出来的?

你可能还记得一款被中文玩家们亲切称作“只蟹”的类魂动作游戏。去年发售的《蟹蟹寻宝奇遇》,没有在动作系统和游戏难度上强迫自己做得多么与众不同,反倒以明快的美术风格和可爱的小螃蟹主角出奇制胜。

发售后仅仅一个季度,这款小体量作品就在Steam上卖出了50万套,在Xbox平台上也有约100万的下载量——但很可惜,这份成功并不持久。

带着“只蟹”大获成功的喜悦和资金,这款游戏背后的工作室Aggro Crab,很快就投身到下一款游戏的开发中。

在几个月之后,新作的开发不仅消耗了大量“只蟹”赚来的资金,而且也让几个原定的合作伙伴失去了继续投资的兴趣,工作室陷入停工停产的尴尬局面。

很多人开始担心,这家刚刚崭露头角的工作室会不会就此沉寂下去。

然而,就在他们陷入在这种危险状态的几个月后,Aggro Crab工作室立马又拿出了另一个爆款新作《PEAK》(顶峰),以两个月破千万份的夸张销量,完成了这家小工作室的自我救赎。

从山巅到低谷再重回山巅,一切都发生在半年之间,靠一款“随手一做”的游戏完成。

1

因为名字里就有“蟹”(Crab),《蟹蟹寻宝奇遇》的开发商Aggro Crab常常被人误以为是凭“只蟹”出道的新工作室。

工作室LOGO

但其实在“只蟹”之前,Aggro已经有了一部叫做《Going Under》肉鸽游戏,只不过因为它的知名度远远比不上《蟹蟹寻宝奇遇》,才产生了这个误会。

或许正是为了破除这个误解,也可能是为了证明过往作品的质量。Aggro Crab在“只蟹”大获成功后,决定为《Going Under》打造续作。

在开发日志里,主创团队“几乎立刻就确定了下一款游戏的原型”。他们在新作里寄托了自己”最初的远大理想”,决定把这个使他们最初受到关注的作品做大做强,工作室的成员们也都“对回归旧作感到兴奋”。

新作的开发就像一台无人公路上的跑车,载着这家工作室兴奋且全速地狂奔着。

《Going Under》游戏画面,从中已经能看到些“只蟹”的影子

但在几个月后,新作的开发没能延续这股锐气,反而把Aggro Crab推到了一度停工停产的窘境。

第一个Demo在他们铆足了劲的工作中诞生,不过游戏的玩法并没能让最初的投资伙伴满意,对方很快就选择了撤资。

又花了几个月,他们重新对第一版Demo进行修改和包装,试图向新的投资伙伴推销出这个寄托了他们全部热情的游戏。

但很可惜,仍旧没有一家发行或投资商看好它。

《Going Under 2》的开发版画面

更糟糕的是,Aggro Crab的成员们也在这个过程中发现,新作并没如他们当初期待的那样,成为畅想中那个“让自己骄傲的游戏”。

成员们开始在开发过程中丧失信心、越感疲惫、甚至对这份工作产生不满,也让马不停蹄开发两款“大制作”的疲惫进一步爆发。开发几乎陷入停滞。

万幸的是,《蟹蟹寻宝奇遇》足够成功,给他们留下了试错成本。迫于项目的停滞和工作室压抑的开发氛围,Aggro Crab没有强撑着坚持开发这个项目,最终果断砍掉了这个曾经满载信心和热情的新作。

他们决定休息一下,用game jam级别——也是她们口中“随手做做的游戏”去寻找创意火花,去找回让他们投身游戏开发最初的快乐。

聊到这个决定时,能明显看到主创脸上出现了笑容

于是,他们很快想到了一个团队内部聊过很多次的开放世界生存游戏——也就是后来的《PEAK》。

2

单论玩法,可能大部分人都不会觉得《PEAK》有多创新。

两个字就能概括这款游戏:爬山。

只要你在《塞尔达传说:旷野之息》里爬过一棵树,就能彻底掌握《PEAK》的绝大多数玩法。玩家通过消耗体力,可以爬上任何物体到达高处;一旦耗尽体力,就只能原地滑落。

饥渴、失血等负面状态也会影响体力上限

根据每张地图的构造区别,你需要合理规划出自己的前进路线,到达每一处位于山顶的篝火营地。

——这也是游戏里的唯一目的,向着顶峰前进。

地形的复杂程度远超现实中的山峰

登顶过程中,玩家会从飞机残骸或者宝箱中,找到功能各不相同的道具。比如向高处发射钩索的绳枪、勘察远方路况的望远镜、或是能应对大部分困境的麻绳,都可以随机应变创造出富有巧思的爬山方式。

还有魔豆

除此之外,《PEAK》还试图在很多方面为枯燥的爬山添置些趣味。

比如每隔24小时就会更新出一张全新的地图(通过算法生成再加上手动微调),让玩家每天都有新的山峰可以征服;随处能捡到的蘑菇,在吃到嘴里之前你都不知道它会把你炸飞还是回满血;还有潦草但魔性的模型美术,也都在消解着漫漫爬山路上的畏惧。

不过只有以上这些佐料,还远远不够让《PEAK》成为一个现象级游戏。真正让它与众不同的,是游戏中无处不在的合作属性。

在如今不少主打节目效果的多人游戏里,“趣味性失败”已经成了这类游戏的核心。

它们以玩家之间的互相坑害为核心,把失败的搞笑场面和玩家的反应变成游戏宣传的养分,推动游戏进一步在玩家之中和各大直播间流行起来。

这样的思路没错,也已经在很多游戏里得到了验证。《PEAK》作为一个画风搞怪的游戏,也没能免俗地套用了这个合作类游戏的成功模版。

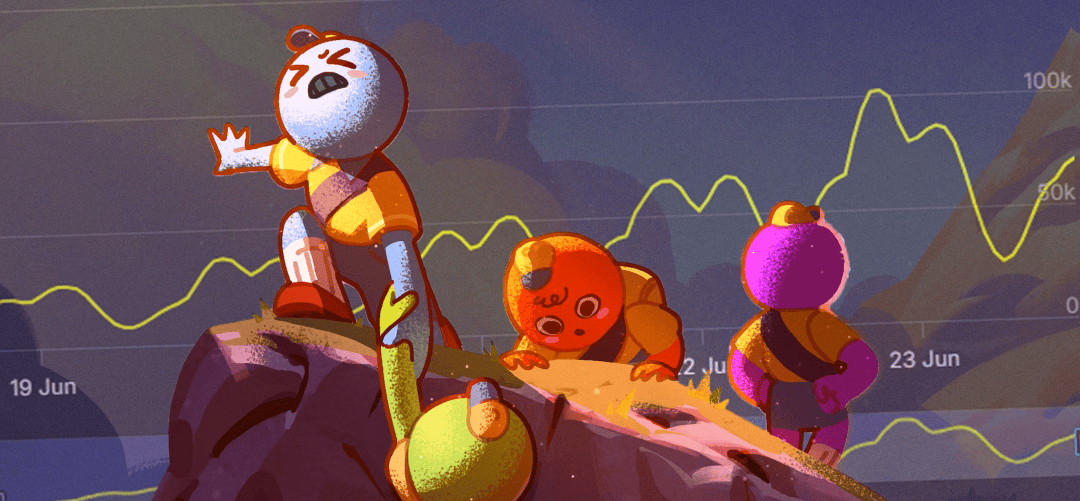

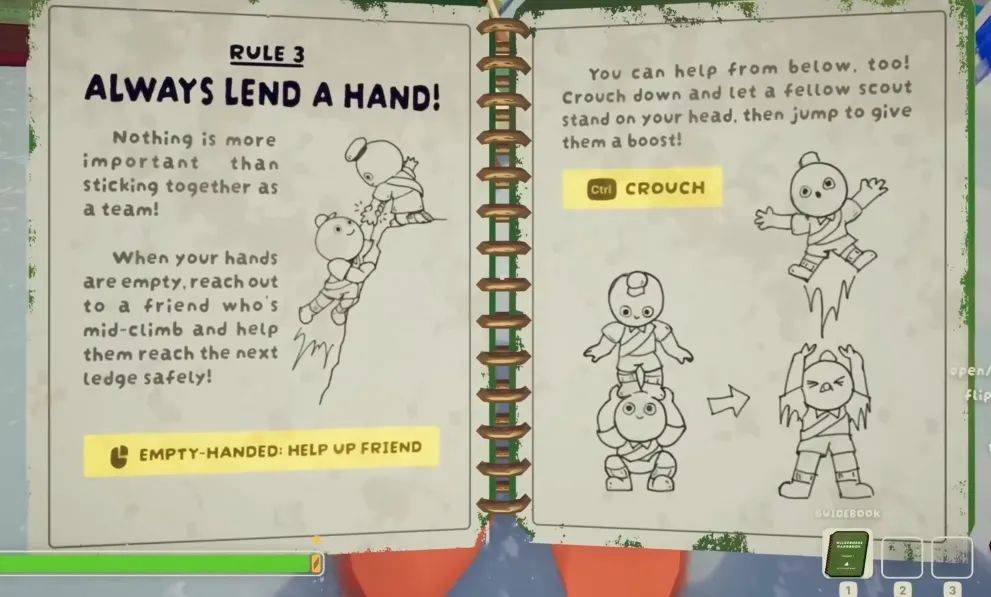

但不同的是,它并没把趣味性梭哈在“失败时刻”上,玩家齐心协力下“莫名其妙的成功”,也是《PEAK》成功的一大原因。从上面这张主视觉图,你大概就能看出这款游戏有多强调互帮互助的概念。在刚刚进入游戏的新手教程里,“拉朋友一把”也是一个和攀爬、跳跃等常规动作放在一起的基础操作。

游戏中的新手教程

游戏里功能各异的道具虽多,但每名玩家的道具栏只有3个,道具的负重也会大幅降低玩家的体力上限。

只有组队爬山,大家才能各司其职背上不同的道具,当一个替队友尝百草的神农,或是用出不同道具间的组合技。

这些设计注定了,尽管单人也能玩《PEAK》,但只能尝到一小部分,只有多人合作才能收获完整的游戏体验。

爬山的过程中,可以有《风之旅人》那样和谐互助的舒适体验,也能达成《人类一败涂地》同款的“奇形怪状的合作方式”,也都可以成为和“趣味性失败”效果相同的传播话题。

或许正是因为《PEAK》诞生于Aggro Crab的低谷期,他们才选择了这么一个以爬山为目标的游戏。简单纯粹,所有人互帮互助向着同一个顶峰前进——正和这款游戏的开发过程一模一样。

3

可能有细心的玩家已经在前面的图片里发现了,《PEAK》在Steam界面的开发商并没写着Aggro Crab,而是一个叫做PEAK Team的新工作室。

如果你打开游戏,最开始映入眼帘的工作室Logo又换了一个,既不是Aggro Crab也不是PEAK Team,而是又一个闻所未闻的“LandCrab”。

这些工作室名都没错,因为《PEAK》本就不是由一个团队开发的,而是Aggro Crab和Landfall这两家工作室合力完成。

经历了新作暴死的低谷期后,Aggro Crab拿着合作生存游戏的点子,缺乏多人游戏经验的他们很快就想到了关系不错的Landfall Games。

这家工作室此前最出名的游戏是风格搞怪的《全面战争模拟器》,不过在近几年里,他们的开发重心已经逐渐转向了适合直播的多人合作游戏。去年那款模拟“幽哩幽哩主播”的《前方高能》(Content Warning)就是他们的作品。

两家工作室凑到一起后,很快就决定用一个月时间来一场“游戏开发式度假”,就这样在韩国的一间民宿里开始了《PEAK》的开发。

一开始,他们定下的目标很简单,那就是重燃起Aggro Crab成员们快要熄灭的开发热情,随便做些自己感兴趣的东西。能不能做出大卖的游戏并不重要,让这段经历成为下一个“真正的项目”开始前的调剂,才是此行的目的。

在Polygon的采访中,两个工作室的成员都表示这段时间的开发让他们很开心。尽管每天15个小时都在讨论或者开发游戏强度比平时更高,但他们的状态和《Going Under 2》时完全不同,反而很享受那一个月的冲刺式开发。

一个月很快接结束了。两个工作室各自回到家,继续收尾把《PEAK》改进成一个可以上架的游戏,完全没把这个随手一做的游戏抱太高期待。

《PEAK》的第一次实机展示是在Landfall在的直播里;Aggro Crab对它的官宣则是在6月的工作室视频里简单提到了5秒,连个画面都没配,也没把它算做工作室的“第三款正经游戏”。

就在这样的零宣发背景下,《PEAK》发售并出乎所有人意料,成为了近期最现象级的独立游戏。9天卖出200份,1个月突破500万销量,两个月再上千万级台阶,直到今天,《PEAK》都一直稳稳扎在Steam销量榜和在线人数榜上。

每天都维持着超10万人的在线峰值

说是“随手做做”,但从每天15小时的工作量也能看出两家工作室在《PEAK》里投入的热情。因为这是他们自己想做、还觉得有趣的游戏——而不是像险些害他们暴死的《Going Under 2》一样,从立项之初就是个“期待能大卖的游戏”,或是证明自己的游戏。

Aggro Crab在《Going Under 2》里犯下的错误,其实近几年里在很多独立游戏工作室身上都能看到。

比如《奇妙探险队》的德国开发组Maschinen-Mensch,就在本月初因为转型3D肉鸽游戏《遵命!机母大人》失败,宣布工作室“在可预见的未来搁置”,开始用官方社媒为团队成员公开找工作;卡牌跑团游戏《预言奇谈》的法国开发商Alkemi,也在加入“幸存者like”的风潮里,因为新作《An Ankou》的失败在去年迎来了解散的结局。

两个开发组的出道作品都属于小众且垂直的类型,但他们在积累下口碑后,却都为了扩大受众放弃了擅长的类型,没能和Aggro Crab一样等来自己的《PEAK》。

小团队的抗风险能力差,当然是这类结局不可否认的首要原因。但在较高试错成本之下,这些寄托着更多目标的新作,往往都因为既不商业也不够独立的别扭定位变得寡淡无味,也是让这些工作室消失的直接原因。

在《预言奇谈》刚发售时,制作人Alain Puget曾在采访中表示,他在这款游戏的开发中从未真正经历过职业倦怠。与之相对的,则是他对新作《An Ankou》EA阶段的描述:“不停地划船以避免沉没。”

很多时候,越来越当行的开发者们会迷失在报表和销量曲线里,忘了自己想制作一款游戏也许只是因为,它就是我自己想玩到的游戏。

这也是《PEAK》能成功的原因,它就是两家工作室不带任何多余期许、最想玩到的游戏——也只有登上峰顶这一个简单的游戏目标。

小工作室的自我救赎。