“这几年白折腾了,网易还是品类第一”

绕不开的产品。 |

文/梁乐天&以撒

近几年来,SOC成了中大厂的新宠,热度不低的爆款和新品几乎就没断过。

在Steam上,前有《幻兽帕鲁》《雾锁王国》这样的现象级产品,后有国产黑马《灵魂面甲》。根据国游销量榜的数据,后者去年卖了55万份,流水达到了9000万。

在移动端,更多产品或在研发,或已在路上:《失控进化》、北极光的《荒野起源》、灵犀的《荒野曙光》,英雄、鹰角投资的SOC游戏也有消息传出……

但要论及国内市场真正的SOC爆款,时间可能还得拨回到7年前——《明日之后》,这款游戏上线即登顶iOS游戏免费榜,冲入畅销榜前三,并且两个月没掉出畅销榜前十,是网易2018年最大的爆款。

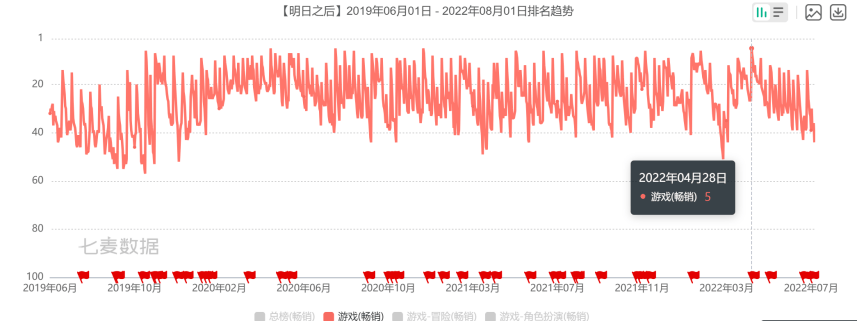

之后几年,《明日之后》更是活成了SOC赛道的“耐凉王”,每次大版本更新都能冲到畅销榜前十。

它的成功也曾让赛道短暂升温,但其他厂商跟进的同类产品大多铩羽而归,算是白折腾了一场,因为到头来也就《七日世界》表现还不错——结果一看,嘿,还是同门师兄弟。

项目组向我表示,《明日之后》近一年的流水持续增长。今日新版本“心跳禁区”上线后,游戏也进入了各大应用商店的畅销榜前列。

即便到了今天,在许多玩家眼里,《明日之后》依旧是国内SOC品类的天花板,难寻一个真正的平替。

《明日之后》今天冲上了OPPO应用商店游戏榜第二位,华为应用商店热门榜第五位

网易究竟是怎么做到的?有人将其归功于题材:游戏紧扣末日世界观,通过营地巡逻、城门排队等细节,营造出一种别样的沉浸感;也有人认为,秘诀在于高自由度:盖房、采集、钓鱼、做饭……甚至连砍树都成了一种解压方式。但问题是,只要是及格的SOC,哪个不沾点这些呢?

答案或许藏在产品的底层逻辑里:先给玩家一个活下去的基本目标,再靠不断追加新玩法、新目标把他们留住;这套模式之所以能跑通,是因为项目组没把末日当成一块背景板,而是在持续挖掘题材的体验感和讲述这个世界的故事。

要印证这个判断,《明日之后》最近的版本更新——第七季的暑期资料片“心跳禁区”,就是个不错的例子。

01

末日,从尸潮爆发开始

《明日之后》的大版本更新,可以看作是像美剧一样,以季度为单位推进。眼下游戏的故事已经进行到了第七季,而今天上线的暑期版本“心跳禁区”,正是该季中的一个关键篇章。

这一次,你在保险箱里领到的不再是武器弹药,而是用来拆东西、搜物资的锤子、螺丝刀和电锯。新版本玩法的核心,不再是如何射击、用什么射击,而是在尸潮带来的真实压力下,利用搜刮到的一切,亲手搭建防线,挣扎求存。

在游戏中,打感染者的体验其实早就不新鲜了。但《明日之后》这回大概是下了一番工夫,在这个题材上基于危机氛围和生存方式两个层面深度挖掘,硬是做出了一种不同以往的“真实尸潮+求生体验”。

一方面,这种真实感来自尸潮设计的三个突破。其中最直观的第一个就是“多”——以前的感染者如果是《生化危机》里的级别,那现在你将面对的,就是《僵尸世界大战》中的场景。

在这个版本里,项目组在游戏同屏感染者的数量上做了突破,从感官体验来说,你可能会感觉到好几百只感染者从四面八方涌来……

第二个特点,是感染者变“猛”了,它们不会只按既定路线前进,而是会悄悄攀上围墙、翻越废车,甚至破窗破门而入,从你的视野盲区或侧后方发动突袭,让你陷入腹背受敌的困境。

仔细观察的话,你会发现感染者的模型也经过了重新调整,形象变得越发毛骨悚然,进一步加深了末日的恐怖氛围。

伐木感染者

防化服感染者

巨型感染者

感染犬

第三个特点,则是一触即发的“快”。搜索时一旦触发警报,那种危机感会瞬间涌上你心头,因为快速出现的大量尸潮、感染者的声音,会给你视听的双重刺激。再加上打头阵的感染狗和爬行迅猛尸速度极快、身法风骚,尸潮的威胁更是防不胜防。

另一方面,基于真实的尸潮危机,求生者这次面对危机的方式不再是以往的麻石矿采集和枪械对抗,而是有了更为真实的求生手段。

这是独属于真实尸潮下的“三字真言”。第一个字叫“躲”——在探索过程中,感染者随时可能入侵。此时你唯一的选择,就是退守到最近的建筑里,为自己构建改造临时安全屋,准备迎接一场恶战。

第二个字叫“守”。为了抵抗猛烈的进攻,你之前辛苦收集的资源,以及身边那些不起眼的日常物品,此刻都将派上用场。

整个房屋里的一切,从家具家电,到木箱铁箱,它们通通可以被拆解成最基础的零件和材料,成为你手中真正的战略物资,真正实现了“万物皆可拆”。

第三个字是“抗”,在学会躲和守之后,你还可以用最废土的方式,用身边的物品改装成陷阱抵抗尸潮冲击。比如利用废铁、电线和电视机,就能造出一个“电视大摆锤”。将它放在要塞,一记势大力沉地横扫,便能重创试图爬入的感染者。

当然,陷阱的精髓还在于连锁效应。单个陷阱威力有限,但与防御工事搭配起来,就能产生“1+1>2”的反应。一个合理的布局能让你以最小的代价,达成最高效的割草效果。

正是通过危机氛围和生存方式这两个层面的挖掘,《明日之后》成功地构建了一种富有真实感、压迫感和策略深度的尸潮求生体验。

这种体验没有停留在视听冲击层面,而是深入到玩法交互的核心——玩家不再是被动防守或简单割草,而是需要充分利用环境、资源,发挥创意去“智斗”尸潮,在绝境中寻找生机与战斗的爽快感。在丧尸题材SOC手游中,能如此深度地挖掘“真实求生感”,这可能已经达到了行业级的突破。

游戏中的天气变化也很有压迫感

即使没太多对手,《明日之后》也一直在跟自己较劲儿,持续在丧尸题材上进行深挖和拔高标准。这或许可以解释,为何它能获得长久的生命力,并在同类游戏中维持着自己的独特定位。

可以说,“心跳禁区”所带来的体验,再次印证了开发团队在“活下去”这个核心命题上的持续投入。而正是这份对题材本身的专注,让它做到了七年无平替。

从玩家侧来看,这种做出新高度的尸潮求生体验,也的确得到了不少好评。从预告和测试服玩家的反馈来看,甚至有不少弃游玩家都想回来体验。用“电视大摆锤”等奇葩装置对抗尸潮的玩法,也挠到了部分玩家的爽点,引发了他们对未来加入更多脑洞大开装置的期待。

02

小众SOC,

是怎么走到第7年的?

与此同时,也有一些玩家对《明日之后》抱有复杂的感情,惊奇于这游戏这么多年了怎么还活着,而且活得挺好?

SOC赛道虽然有门槛,但那部分核心体验的设计算不上什么惊天秘密,后来者用更新的题材、更强的品质来冲击一下、后来居上,这完全有可能。再加上产品本身热度会消退、玩家会流失,可能很少有人会想到,一款SOC能长线运营到5年之后。

而《明日之后》不仅成了大家口中的“耐凉王”,竟然还找不到平替、代餐,这就很特别了。

这背后的原因,自然不止单一版本的成功或先发优势那么简单,可能还要归结于两个贯穿《明日之后》七年发展的核心方向:

第一,是产品立项时所确立的特殊定位。

生存游戏没有在PC时代大众化,原因无非两点:一是因为难度高,导致学习成本高昂;另一点是因为强调生存刺激,导致体验很难变得长线。

在丧失生存压力后,《饥荒》后期的体验就显得有些枯燥……

因此,《明日之后》在生存游戏基础玩法的基础上,加入了大量多人交互的玩法内容,呈现出了一种更加丰富、立体的SOC+MMO式体验。

这种立体,主要体现在两方面。一方面,《明日之后》相比大多数生存游戏,都更强调长线社交与成长。游戏内置了成熟的MMO式营地系统、成长体系和社交关系,为玩家提供了超越活下去之外的、可持续投入的长线追求,这就在一定程度上,缓解了玩家度过生存期之后无事可做的尴尬。

另一方面,它相比大多MMO或ARPG,又更具备生存玩法内核。采集、建造、应对恶劣环境等元素,有别于传统的打怪升级、一条龙跑环等枯燥流程,为游戏注入了来自生存题材独特的体验。

二者一结合,《明日之后》的体验就很难找到替代者。同时,把二者融合起来的挑战,也让这条路很少有后来者愿意再趟一遍。更何况,《明日之后》在这个细分赛道上已经占据了头部地位,新入局者面临的挑战也不小。

更关键的是,在末日求生这个概念上,《明日之后》没有只停留在感官的刺激,而是着力于构建一种生存逻辑上的真实感,这恰恰符合人们对废土末日的想象。

因此,在心跳禁区版本中,你应对感染者最有效的应对手段不再是寻找军火,而是就地取材,将你身边的一切,比如电视机、洗衣机等日常家电,变为可以抵御危机的陷阱和武器。

这种立足于生存智慧,而非单纯操作技巧的定位,降低了玩家的进入和理解门槛,拓宽了用户群的边界,为其最终触达两亿用户的规模奠定了一部分基础。

第二,是在这种定位之上所采取的、持续至今的运营打法。

SOC品类想长线运营,不是简单加个MMO框架就能解决的问题。与常规MMO相比,SOC的核心是资源,只要持续玩下去,资源会越来越多,玩家会越来越强大。随之而来的便是生存压力的消退、游戏目标的缺失,这种未经思考的长线框架,反而更不健康。

《明日之后》团队给出的解法,则是不断帮助玩家建立新的、里程碑式的目标。

早期的目标是“活下来”,核心驱动力是建造一个能遮风挡雨、抵御感染者入侵的营地;中期的目标则变成了“变强大”。游戏通过MMO式的庄园等级、装备迭代、PVE副本和PVP对抗等设计,为玩家建立起一套清晰的、可长期追求的成长目标。

但如果长线运营只停留在这MMO式的数值成长上,那它和市面上的其他游戏也没有本质区别。

正如我们开头提到的,《明日之后》真正的核心在于其美剧式的长线思路:不断迭代核心设定,拓宽题材边界,比如当玩家习惯于扮演人类时,游戏便推出了颠覆性的半感染者身份;后续赏金猎人等新设定,也让人与人、人与环境的关系变得更加复杂多元。

一款好的游戏,首先要减少那些让玩家感觉像打卡上班的机械式内容。但为玩家减负不等于让他们直达终点,这中间的过程要设计得有意义有变化、有惊喜。

还是以心跳禁区为例,随机触发的感染入侵事件增加了不确定性,而可搭建的各种陷阱,放什么?怎么放?又增加了策略选择,给玩家提供新鲜感。

同时,《明日之后》也将这种对末日题材的真实还原,从游戏内延伸到了玩家的现实生活。无论是与UMEPLAY合作,将游戏内的紧张感复刻到线下沉浸式密室体验中;还是与Keep联动,推出末日生存主题的健身课程,都是在尝试将IP融入年轻用户的日常之中。

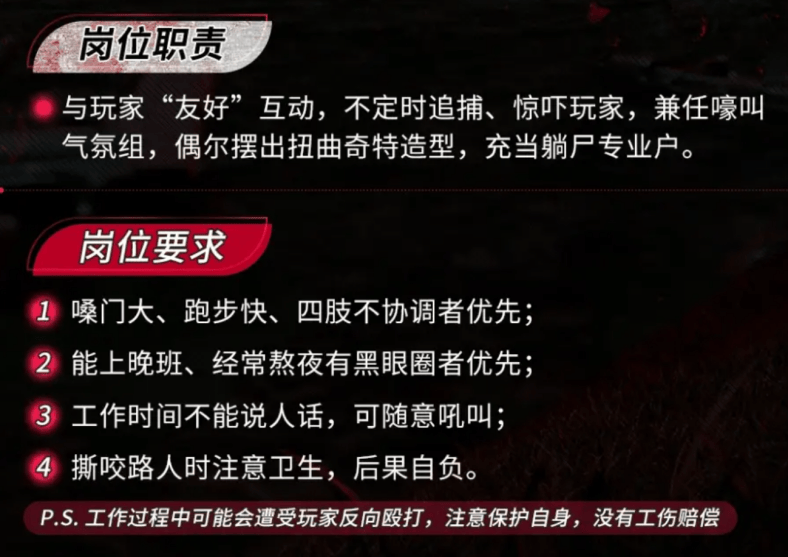

再比如在今天的广州萤火虫漫展活动上,《明日之后》不仅参展,还提前公开招募感染者演员,要求四肢不协调、经常熬夜有黑眼圈、撕咬路人时注意安全……这就是在用一种圈内人都懂的幽默感,将品牌和玩家拉到了同一阵线,强化了玩家的身份认同感。

找对定位和方法后,《明日之后》已经有了一个相当稳固的框架,加上各种新颖内容的填充、持续发力的运营,才让它在七年里都没找到对手。

03

选择和坚持都很难,

但都很重要

当然,即使框架本身已经融合得很好,《明日之后》还是会遇到很多品类固有的难题。比如SOC和MMO都是中重度品类,它们所带来的肝度负担,就是这类游戏必须持续优化的问题。

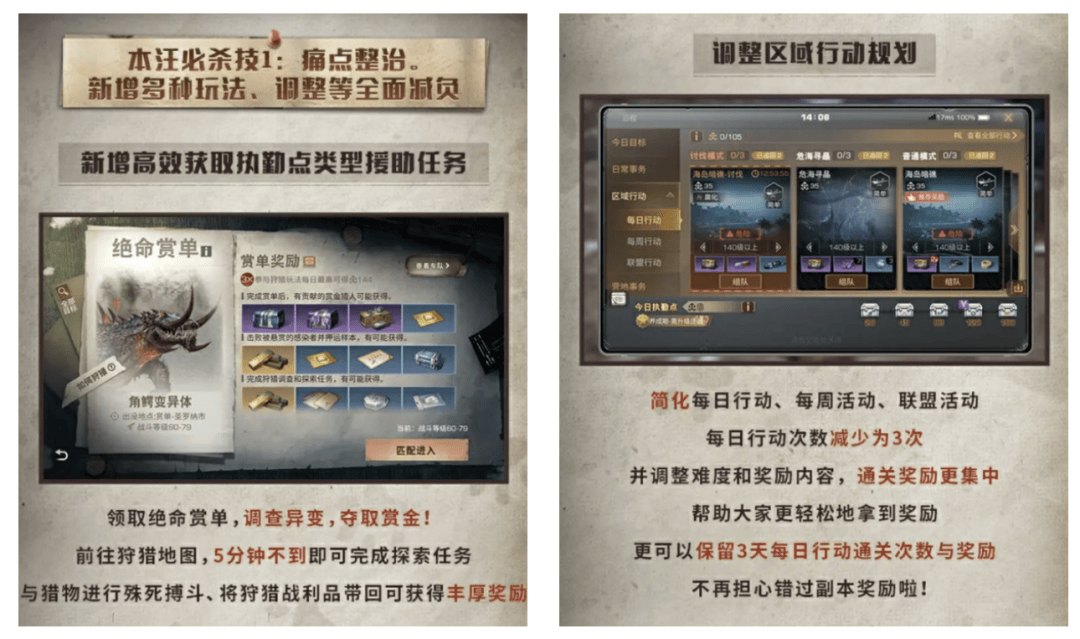

在这方面,《明日之后》最近一年多几乎是没停过减负的动作,而且每次出手,都巴不得来个大动作。比如去年7月,官方就曾大幅度“整治”痛点,对游戏中包括探索任务、PVE玩法、营地系统、战斗系统,还有社交系统、养成节奏等各方面都减负了一遍,几乎让游戏变了个样。

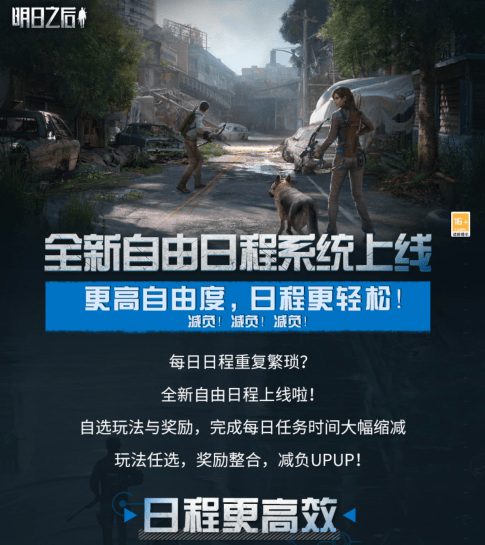

之后,游戏也没少推出与减负相关的玩法系统。比如能加强武器、降低PVE负担的拟态玩法;能大幅缩短日常时间、自由安排时间的自由日程系统;还有绝命赏单玩法、天赋能力简化、配件系统优化、武装强化系统、成长援助优化等多个方面的持续减负优化。

七年前,《明日之后》以SOC+MMO的姿态登场时,它引发的争议并不少。但能直面问题,持续把内容和优化做好,可能才是它做好长线的关键。

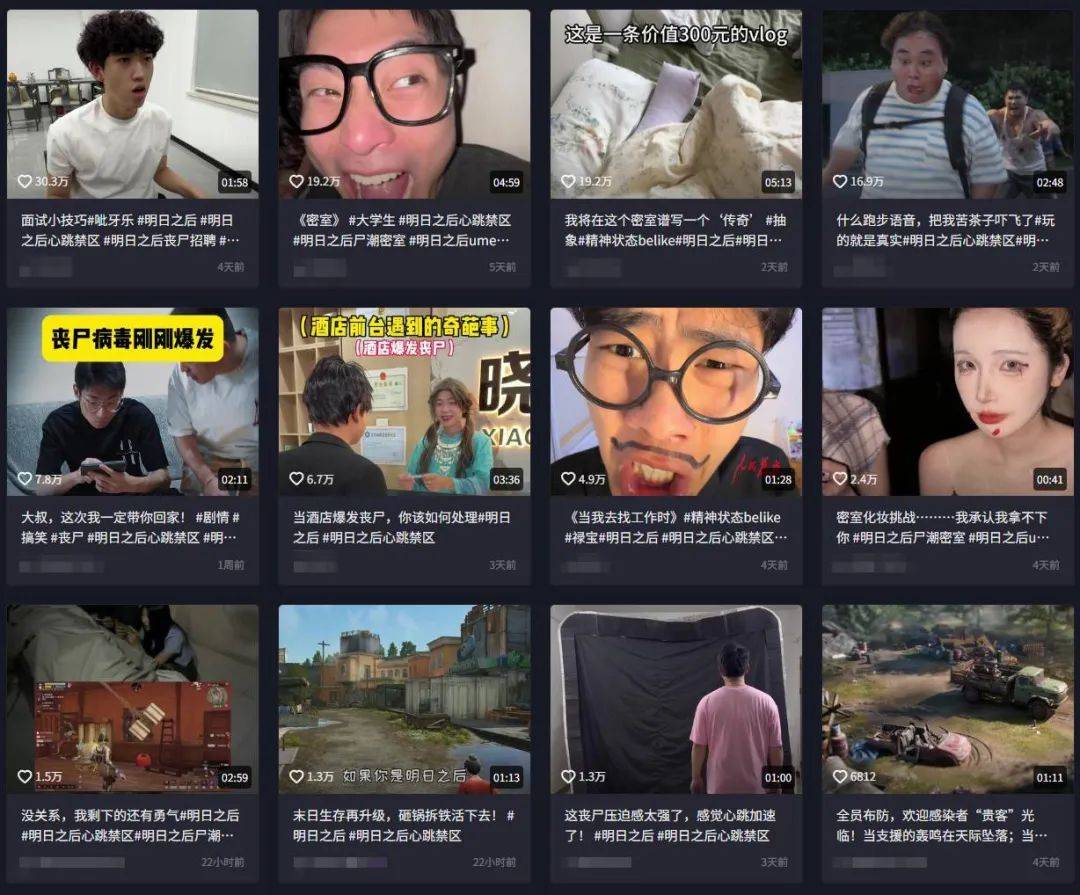

正因如此,游戏如今已经拥有了稳定的玩家生态,且每次推出新内容时,都会有活跃的玩家创造出优秀的内容,吸引到更多对SOC感兴趣的人。

心跳禁区相关的玩家内容反响很热烈

《明日之后》二创的种类也不少

而且在这款游戏背后,不止是SOC被证明了更大的想象空间,其实你也能看出,游戏行业并不是一个只能套公式的市场。有些路看起来难走,但真就有人能走出来。

现在回看,《明日之后》的崛起,固然离不开网易在拓荒新兴品类时的果敢打法、至关重要的先发优势,以及后来相对宽松的竞争环境等天时地利,但最重要的,可能还是他们在立项和运营上的坚持。

在游戏上线后,游戏团队曾反思,说“创新不易,坚持更难”。虽然听起来有些鸡汤,但他们确实在生存游戏几乎都在做单局体验的时候,选择了去做长线的尝试。也因此,他们才靠着3年4次的大型迭代,成了丧尸题材手游这个领域绕不开的标杆。

这其中的启发可能在于:顶级产品的竞争力,往往不是把现有规则做到多好,而是要站在相当超前的角度,搞懂玩家未来想要什么,还要敢坚持下去,挑战品类固有的玩法边界——换句话说,《明日之后》不只是在SOC赛道里竞争,而是抢先一步定义了这个赛道,打算让它按自己的方式成长,这是它真正厉害的一点。

类似的例子,在网易其实不止这一个。当然,这需要非常完满的条件和运气,成功率很难讲。

但当他们真的做对了选择、坚持了下来,可能就变成了某些领域极其独特的存在。

游戏葡萄招聘内容编辑,