网易《万民长歌》的悲剧:可怜生在帝王家

到底图什么。 |

文/修理

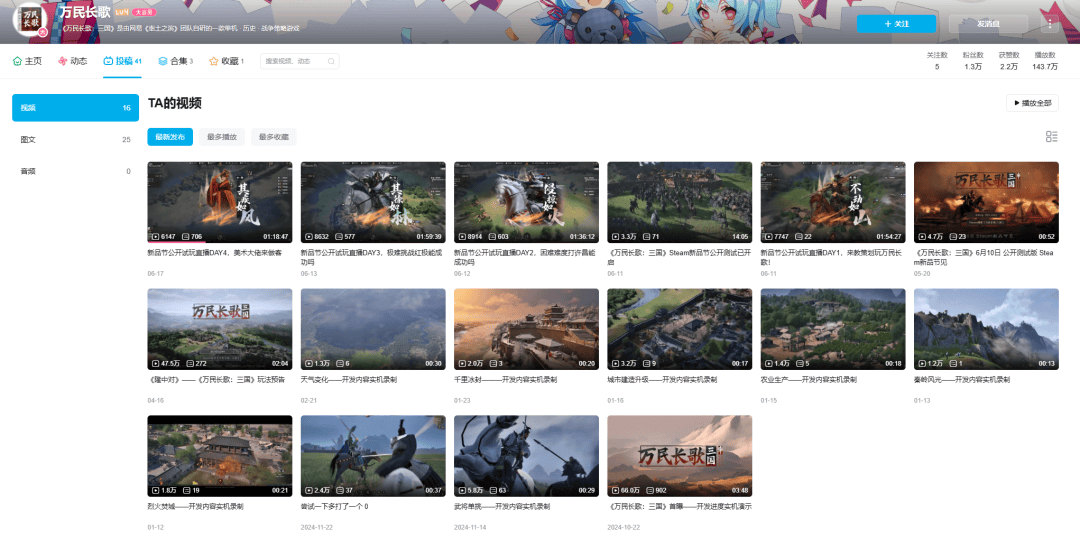

大家应该都知道了,网易自研的单机策略游戏《万民长歌:三国》没了。

葡萄君去年也曾简单这款产品,坦白说,它从首曝之初就热度不高。因为它不是那种高举高打的3A项目,而是一款很朴实的三国策略游戏,带点《全战》和《三国志》的影子——听着就不够性感,更不用说策略盘子本身就很窄。

游戏前阵子上了Steam 6月新品节,关注度也不算高。虽然在经过高频的内容更新后,游戏口碑来到了81%特别好评,但评测数只有225条。

平心而论,《万民长歌:三国》还是有一些设计亮点和值得期待的地方,否则在听到项目被砍后,评论区不会发出那么多遗憾的声音。

不过据了解,虽然项目研发暂停,但相关团队会持续探索三国题材的方向。也许项目后面还有机会以另一种方式复活?倒也说不定。

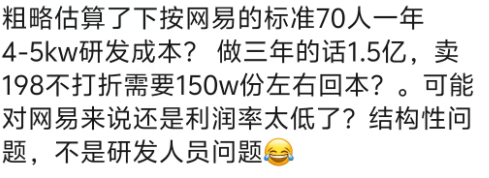

真要说起来,这项目难就难在生在大厂家。有一位游戏制作人简单算了下项目的研发成本,但随后就被人指出「估低」了,1年可能得按1亿的成本去算,至少得卖数百万套才有机会。

显然,这个成本和这个销售目标,对于一款既卖不上价,也铺不了量的策略游戏而言,是个巨大的挑战。

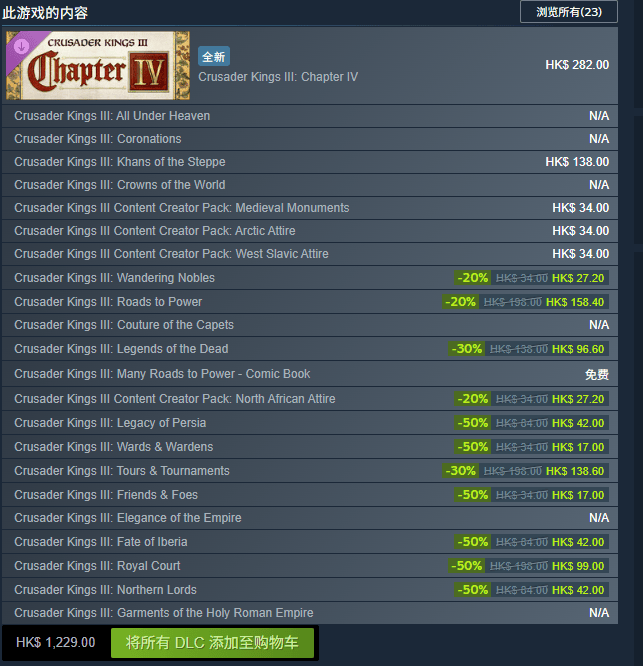

在长线手游的逻辑下,SLG凭借极高的LTV才能转得起来,但类似的玩法,放到靠卖拷贝数赚钱的买断单机里就很难了。P社能活得好,很大程度上也和单个项目开发成本不高有关系,更不用它还有多年的品牌加持、社区积累以及策略游戏的设计功力。

据了解,《万民长歌:三国》当初立项,还是工作室负责人力排众议保下了项目。

可能有人会问:不是还有大厂在做3A单机么?这就要聊到另一个话题了:大厂做单机,到底图什么?

作为商业公司甚至上市公司,大厂的任何决策,几乎都要图名图利——无非是图短利还是长利,图一时名还是一世名的差别。

一方面,单机确实是为数不多的增量机会,未来有一定的增长潜力。在F2P游戏已经属于存量红海的情况下,大厂提前做些准备,避免漏球错判自然无可厚非。

就像以前国产独立游戏刚崛起的时候,一堆大厂都在投资孵化独立团队,乃至自己组建创新游戏工作室;而《黑神话:悟空》的出现,也让多家大厂内部都展开讨论——这里是否有利可图?

另一方面,F2P项目现在也不比单机好做。抛开成功率不提,买量卷,成本高,项目利润在去掉渠道费后,如今还得上贡给广告平台。所以很多买量型的游戏,流水看起来很高,其实也只是在给广告平台打工,赚些辛苦钱。

在这种情况下,不依赖买量,主要依靠品牌和游戏品质破圈的单机产品,可能是利润率更高的选择。就像一位大厂游戏策划说的那样:"在没有增长的红海市场,在哪卷不是卷。”

在这样的背景下,大厂愿意做的单机,大概率就只剩下3A了。虽然3A项目的投入更高,风险更大,但它对大厂的价值和意义也比那些小型单机项目要多不少。

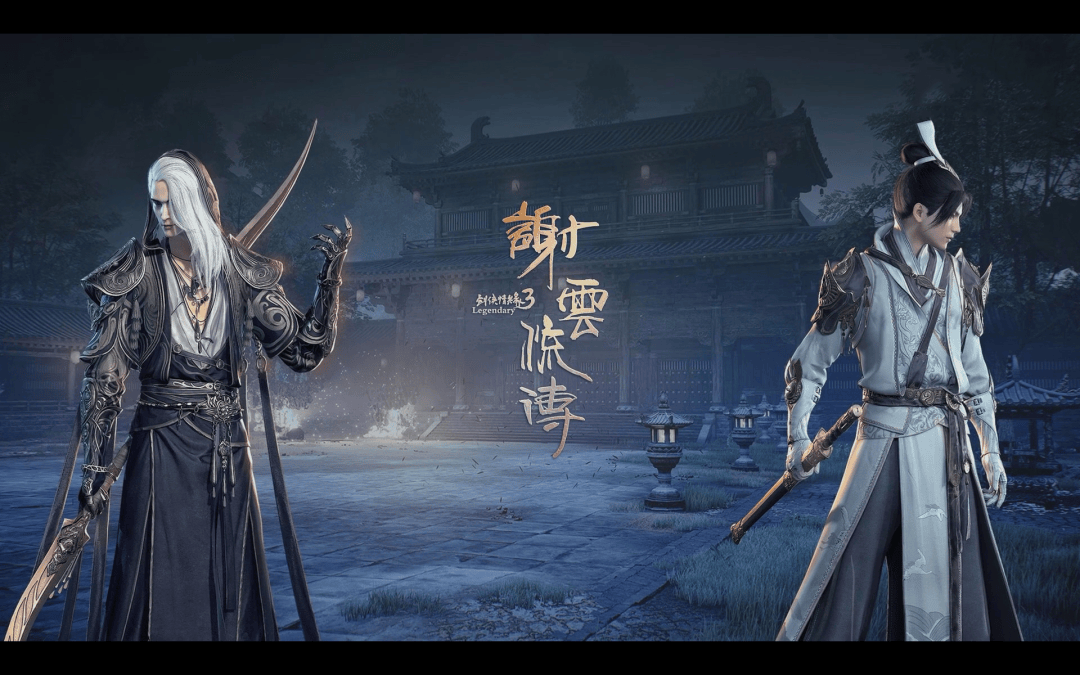

第一,有些项目当下看也许没机会,但赌的是未来。重要的不是一时的成败,而是之后还能得到什么。比如研发管线的升级、团队能力的成长……就算项目最终未能成功上线,开发过程中的探索、尝试和积累,也有机会转化为其他游戏的养分,比如说西山居的《谢云流传》。

第二,受人力成本所限,大厂必须要赚大钱。相比低风险低回报,高风险高回报才是更好的项目。说得更直白一点,就是赚小钱的事,大厂人多半不爱做。

当然,单机项目就算卖爆,对大厂来说回报可能还是不够高。所以我第三点想说的是,3A项目有机会成为行业所谓的「高势能游戏」,掀起巨大的话题关注度。

这样的关注度,可能蕴含了巨大的潜在价值。比如说《黑神话:悟空》已经给游戏科学带来了巨大的品牌价值,能够极大减轻他们后续项目的获量压力。至于文旅合作、文化出海、IP拓展……这些大词的价值更是不用多说。

第四,虽然公司目标是赚钱,但落到具体的制作人或者部门老板时,大家难免会动一下「替公司赚钱的同时,也把自己梦圆了」的念头。

所以对于大厂做单机这件事,我的看法向来是「论迹不论心」。只要游戏能做出来,动机到底是想跟风蹭热点,赚点投机热钱,还是追梦、实现个人理想,亦或者是站着把钱给挣了……这些都不重要。

只是在大厂,有影响力、有资源立项单机,还能把它做出来,最后再取得商业成功的概率,实在是小之又小。很多项目的黯然离场,不是项目没亮点,也不是团队不努力,只是可怜他们生在帝王家。

游戏葡萄招聘内容编辑,