《历历在目》:怎样的一生,是有意义的一生?

撰文:阿鱼不吃鱼

封面:《历历在目》Epic 商店页面

引言

迷雾笼罩的幽邃海水中,无数灵魂湮没在波涛之间。

再次恢复意识时,玩家的视角定格在漂荡于海面的一艘发条小船上,眼前是一只身穿黄衣的狼。

他告知玩家,你是一缕被打捞上来的灵魂,将被带去远处那座摄人的高塔,接受守门人的审判。

而作为摆渡人的他,将以叙述者身份,向守门人从头至尾讲述这缕灵魂一生的故事。倘若祂满意,玩家将在祂的宏伟城池中得到安身之所,摆渡人也会得到相应的报酬;倘若祂不满意,未尽的话语已经昭示了不妙的结局。

摆渡人翻着字典寻找合适的措辞,却自称是整片海域的最佳叙述者。他这样说时,落在船头的海鸥发出嘈杂的鸣叫(而鸣叫声正是伏笔)。

“在有原型参考的情况下,我知道怎样编个好故事。”摆渡人说,“这就需要你的合作了。你的一生,我需要你把它呈现给我。”

这是一切的开端,贯穿游戏流程始末的两个问题被提出,游戏目标也由此显现。

这缕让摆渡人感到不同寻常的灵魂究竟有着怎样的一生,才使得他如此特别?

这样的一生会被祂认可、被允许进入极乐吗?

撩开重帷,探寻“真相”

“当画面下方的节拍器出现时,每一次眨眼都将带来一次时间上的跳跃,可能是一秒,也可能是五年。”

同样的话语在游戏开局的旁白引导中出现,又经由摆渡人之口复述,结合“再留恋也不能留下”的告诫,似乎昭示着,不断因生理不可控的眨眼而必定错失的剧情正是游戏体验中被设计好的一环,对应着现实中充满遗憾、错过与后悔的人生体验。在《历历在目》(Before your eyes)的各类评析里,这也是最具代表性的观点 [1]:

“虽然我们想要停留在现在,但我们根本不能停留,也必须追求未来。像本尼一样,我们不能沉湎于过去的伟大和可怕的部分,而必须向前迈进。”

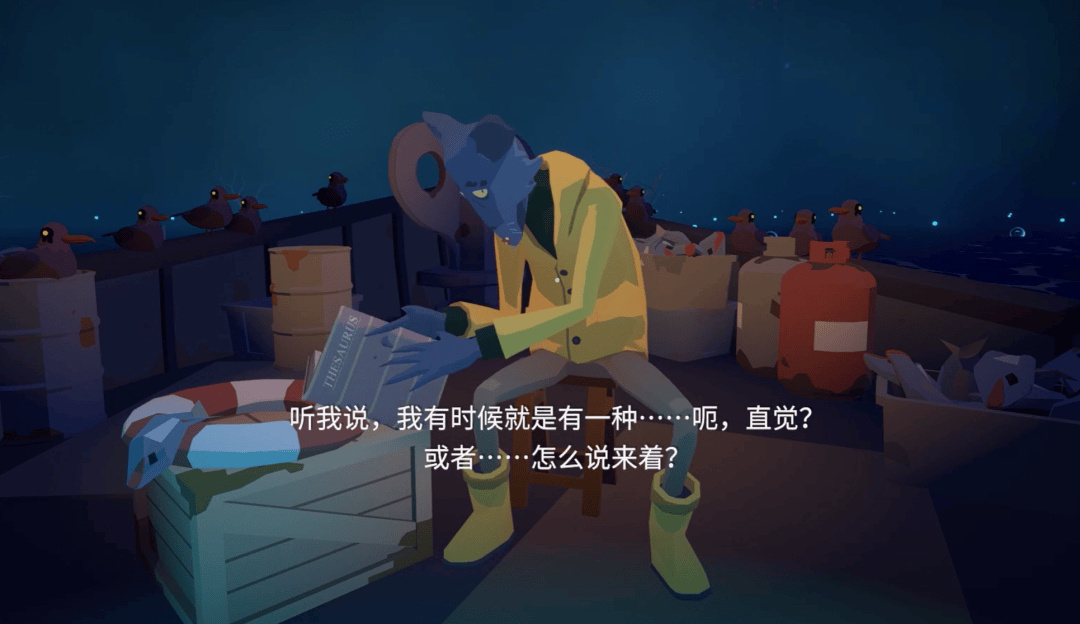

摆渡人告诫再留恋也不能停留,似是对生理性不可控眨眼机制的呼应

对于眨眼即跳过剧情机制的代表性观点:生理不可控的眨眼带来时光飞逝的感慨与遗憾/图片:豆瓣

但跟随主角本杰明的视角继续往后,眨眼即跳过这段剧情的机制,却似有更深刻的隐喻。

只需轻轻眨眼——跳过一整段回忆的操作成本是如此之低,甚至低过传统 Galgame 中“下拉菜单、找到并点击代表跳过剧情的图标”这一经典跳过流程。

既然几乎不需要付出操作成本就能简单地完成跳过操作,那么,以此直接略过某些会带来不那么愉快体验的、不愿细品的回忆,似乎天然便带着几分轻而易举与理所应当。

这不免引人思及《世界奇妙物语》中,一个与此逻辑类似,而堪称思想实验的有趣故事。

在寻求心理医生帮助时,医生给了深陷痛苦的主角小林峰雄一种还在临床试验阶段、能够缓解他当前痛苦的新药“艾瑞姆”,只需吃下一片,就能消除服药后 24 小时的记忆。亦即,只需服下一颗药片,就能跳过并彻底消除对接下来一段时间中将要经历之痛苦的相关记忆,在记忆层面无痛抵达问题已经解决的未来。

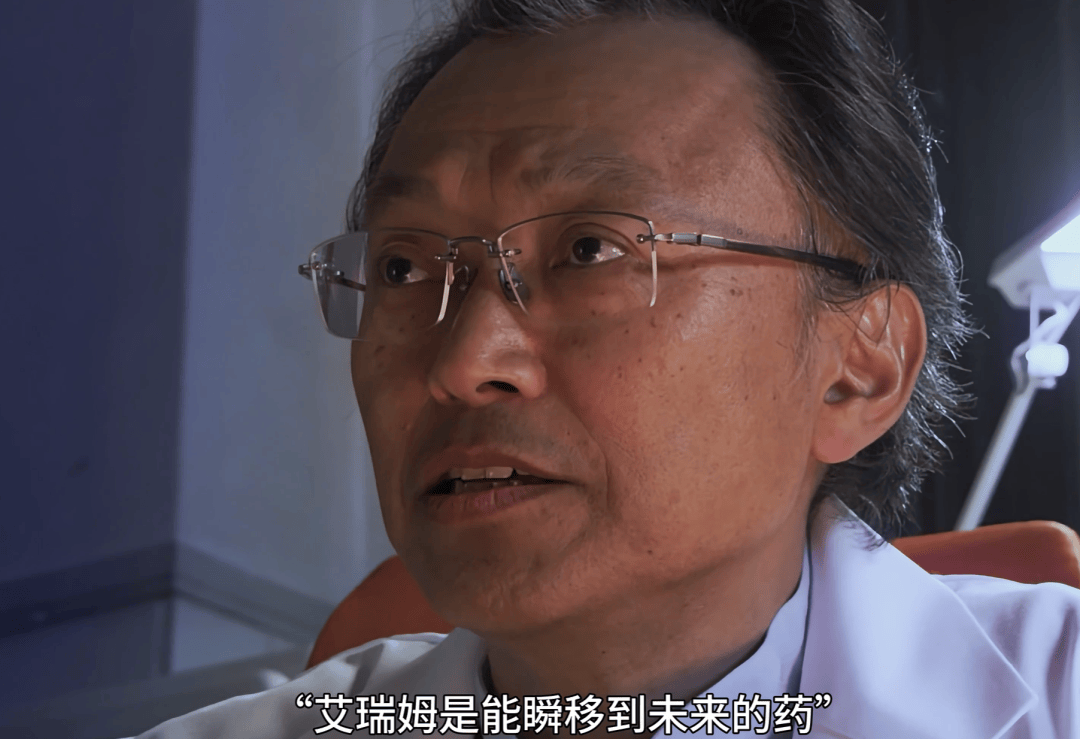

心理医生介绍往期来访者服药后的反馈

“吃下一颗药片即可”,“轻轻眨眼即可”,相似的几近于无的操作成本,相似的由此而生的理直气壮与理所应当。

服下一颗药片、成功“穿越”到问题解决之后的小林峰雄尝到了甜头,在一次次几乎没有操作成本的“穿越”中,他借药片不断实现了对痛苦记忆的逃避,也逐渐忘记了医生“服药请务必适量”的叮嘱——服药的理由越来越多,想要跳过的时间段也越来越长。最终,在寄予极大获奖期望的电影节落选、找工作接连失败、女友由纪看不下去他的逃避而离开之后,小林峰雄将自己从医生抽屉中偷来的大量药片一并吞下,想要快进到一切问题都已经消失之后的、更远的未来。

他如愿“穿越”到了十五年后。和由纪的矛盾消失了,在这段被跳过的记忆里两人复合、结婚且有了一个孩子,而此时由纪业已因病身故;事业也不再一无所成,他已是赚得不多却也足够养家糊口的自由撰稿人——在被跳过的记忆里,他获得了梦寐以求的电影节大奖,但奖杯却只被随意搁置在尘封的杂物箱里。

低操作成本的逃避并未如主角所希冀的那般带来快乐与幸福,反而刻下了人生经历空缺、无法构建人生叙述的诅咒。

相似地,《历历在目》中,过高的眨眼频次也将大大缩减游戏的实际体验流程,让本杰明一生的故事因接连不断的记忆跳跃而显得愈发扑朔迷离,难以看清全貌——在 70 分钟到 120 分钟间波动的不同玩家全流程通关时长,足以说明眨眼频率对游戏流程的决定性影响,在某种程度上,这也是大多数评述皆以“时光飞逝”作为主要观点的重要原由。

事实上,不分年龄,无论老少,我们总是如《世界奇妙物语》中的小林峰雄般,下意识地在面对问题时选择逃避。我们回避问题的存在,也就此逃避面对问题时可能伴随的痛苦。

只要咽下药片就好了,就不必承受在友人婚宴上被人议论评判的痛苦;只要不去医院就好了,就不用面对自己的身体可能存在的病痛。触及痛处时只要含糊其辞就好了,毕竟没人能叫醒一个选择装睡、不愿睁眼看看现实的人;遇到问题时只要不去思考就好了,毕竟只要抛诸脑后,就可以欺骗自己一切问题都不存在,一切痛苦都不必去面对。

咽下药片的动作之简单,对应着选择逃避的成本之低廉;以小林峰雄为代表的来访者对“只需轻松咽下就能逃避痛苦”的药片上瘾,是名为艾瑞姆的药物对“人面对痛苦时,在直面与逃避的抉择中,下意识选择更低成本的逃避”之心理机制的呈现。

而《历历在目》中“眨眼即跳过这段回忆”的机制又在此基础上更进一步,不仅通过眨眼操作的简单性,模拟出选择逃避所对应的极低心理成本,借此揭示人类潜意识对于痛苦及创伤事件的下意识回避,更已为玩家备好了一个极具合理性的理由,足以逻辑圆满地掩盖“想要回避、选择跳过”的真实主观意愿,将“主动选择跳过”解释为“不得不跳过”:

“因为眨眼是生理性不可控制的,所以我跳过了这段回忆,这并非我本愿,只是迫不得已。”

从而,《历历在目》又进一步完成了对“在选择逃避之后,人时常寻找理由和借口来掩盖其主动选择逃避之事实,并合理化自己的行为”这一后续心理机制的模拟与演绎。

如此二者,正是除开生理性不可控制带来的时光飞逝之叹以外,“眨眼即跳过回忆”所暗含的更为深层的心理隐喻。

这一隐喻最具代表性的体现,在于主角本杰明对人生中两个创伤事件(外公去世、幼猫被郊狼啃食)的回忆里所埋藏的诸多设计细节。

两次回忆中,以暗色为主的冷沉色调突兀地取代一直以来的暖色画面,铺满整个视野,温馨的小调骤然转为诡异风格的低沉背景音,伴随与事件对应的急促来电铃声与啃噬声响。画面风格和音乐音效的转变,暗示并折射着这段回忆的创伤性质。

温馨回忆和创伤回忆的画面色调对比

在对创伤事件的第一次回忆中,无论玩家是因生理眨眼而仅对这段记忆惊鸿一瞥、迅速略过,抑或意识到这段记忆的不同寻常而试图坚持睁眼收集信息,最终,游戏设计中有意拖长的缓慢镜头运动、迅速出现的节拍器与事件关键处的模糊不清,都从更为根本的机制层面,限制了玩家在第一遍回忆里对创伤事件相关信息做完整收集。

这般“机制杀”,不仅带来玩家的生理不可抑制对关键剧情的跳过,也同样折射出作为主视角的本杰明自身对于其记忆中创伤事件的心理回避。

而这样的回避,并不止于主角本杰明自身。在游戏设计细节的有意引导下,同样的回避也出现在身处其中的玩家身上。

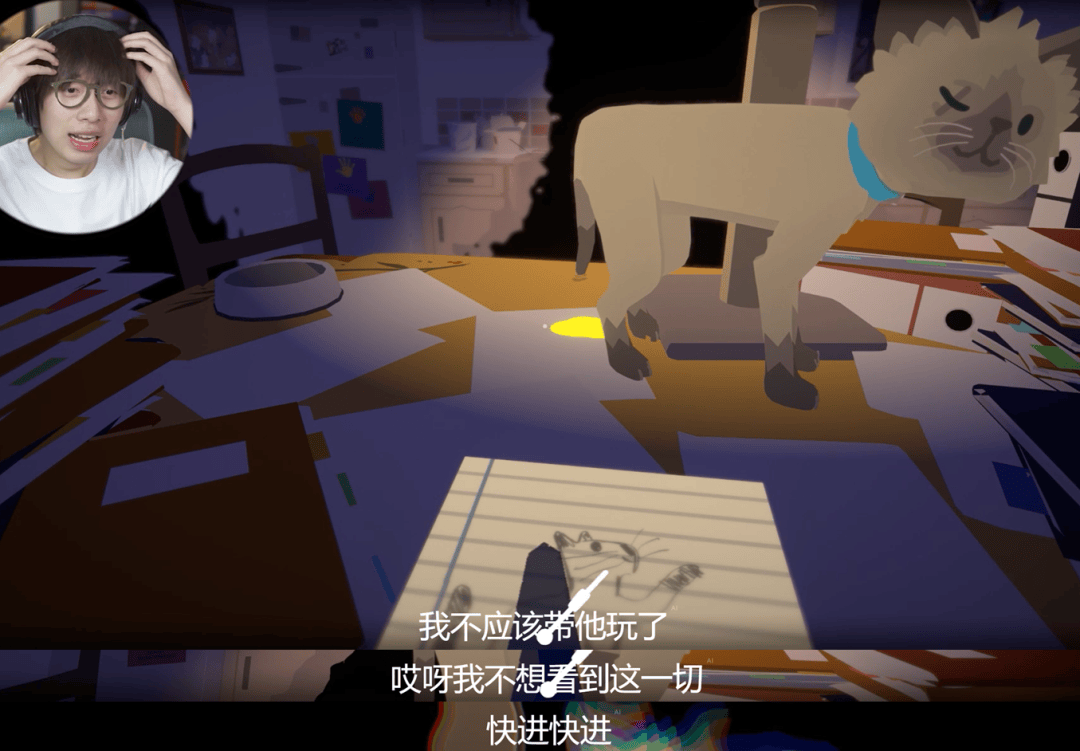

“本应万无一失的大事被调皮蛋无意间毁于一旦”,大抵是最易唤起血压飙升的经典情境之一。母亲艾拉将她的重要文件放在桌上,本以为仅是一夜时间,一定不会出问题,本杰明却在逗小猫厄尼时引她上桌,厄尼尿在了艾拉的文件上。

就在这样一个最引人血压飙升的时刻,节拍器恰到好处地出现在了屏幕下方。

于是几近顺水推舟、自然而然地,玩家眨了眼,略过了这段不那么愉快的小插曲,转而将注意力投注在了贯穿第一次回忆过程的暖色调画面与明快小曲之中。

血压飙升的破防一刻,恰到好处的节拍器

游戏中的诸多设计细节对玩家注意力的引导,似乎已让人隐约嗅出一丝叙事诡计的气息。

带着游戏最初抛出的两个问题,玩家在主角本杰明的主观视角叙述中,试图探寻其人生经历的客观事实,并做出对所见事件的总结性叙述。这个过程本身,模拟着“人对于其个人经历的理解和编织”这一重要心理过程,也让玩家游玩时一直在内心进行着总结所见所闻的尝试。因此,第一遍回忆结束之时,摆渡人关于本杰明人生叙述的提问成为了意料之中的流程。

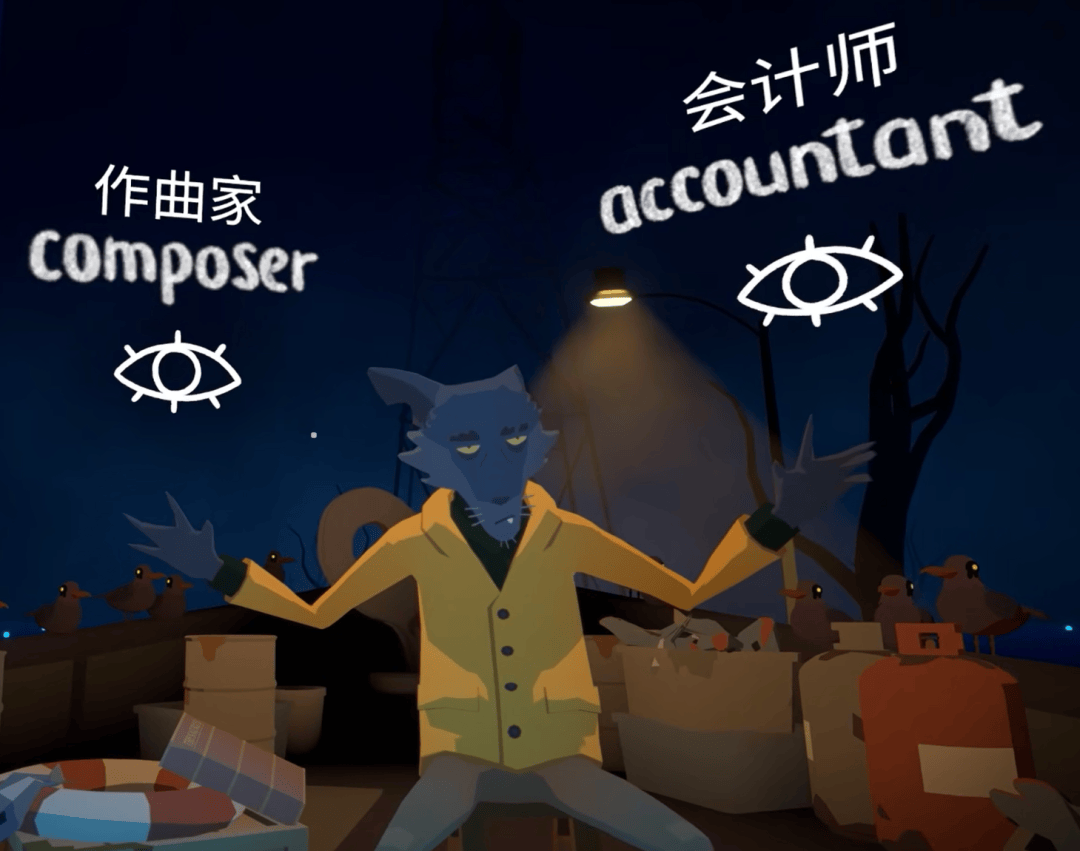

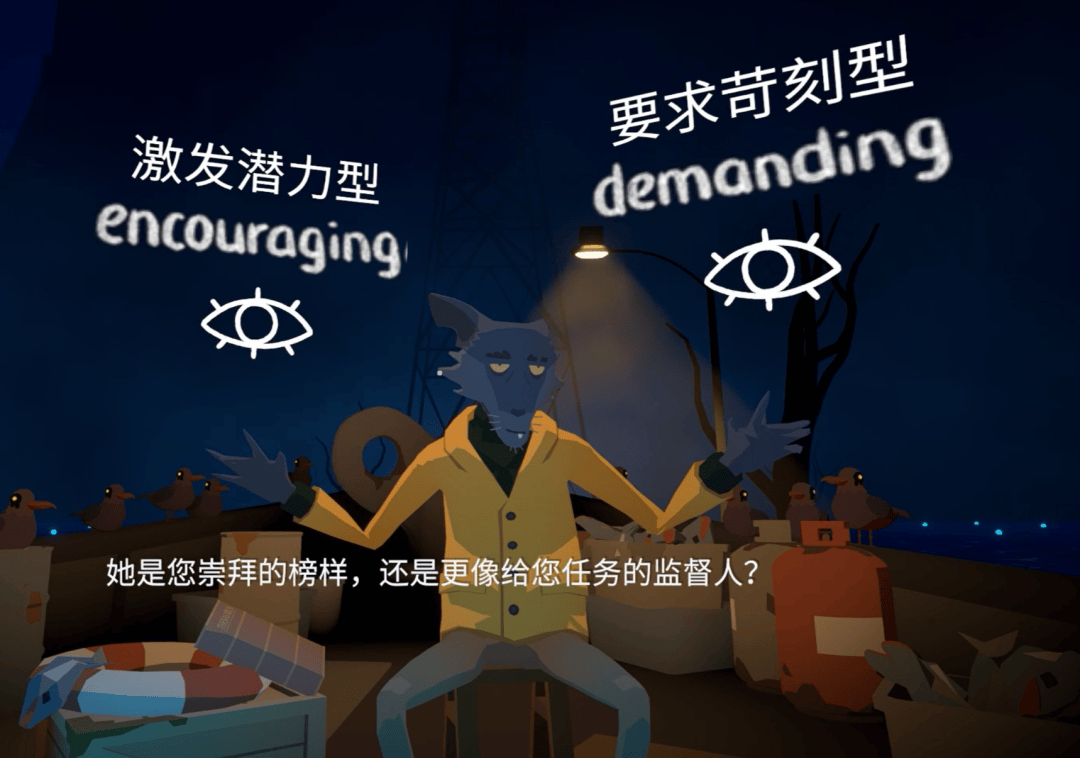

而就在此时,玩家面对摆渡人提出的四个对本杰明人生的总结性提问,既南辕北辙又殊途同归的叙述选择出现在眼前,使叙事诡计的气氛愈发浓厚:

第一个叙述选择:本杰明拥有一个快乐的童年,还是孤单的童年?

第二个叙述选择:母亲艾拉的职业是作曲家,还是会计师?

第三个叙述选择:艾拉是一位严苛的母亲,还是一位启发性的母亲?

第四个叙述选择:邻家女孩克洛艾在本杰明心中的地位,是最好的朋友,还是他的初恋?

带着疑问试图探寻本杰明人生客观真相的玩家,开始产生一种悖论性的困惑:分明左右两个选项在词意上南辕北辙,但无论怎样选择,却都看似合情合理,都能够在此前看到的记忆画面中找到足以印证其成立的依据。

本杰明的童年是快乐的,还是孤独的?

他的童年是孤独的,没错。从邻居女孩克洛艾之口可得知,本杰明是学校里最不受欢迎的男孩,他并不是主角光环加身、在同龄人中如众星拱月般耀眼的存在。父亲理查德对本杰明交友状况的担忧和本杰明的记忆也印证了这一点——除克洛艾之外,他的记忆中,并未出现其他朋友的身影。

母亲艾拉提出让本杰明转学时,父亲理查德对本杰明交友状况的担忧

他的童年是快乐的,是的。在自己的世界里,本杰明很充实也很开心,他似乎一向是个能在独处中寻得诸多乐趣的孩子。而他与克洛艾的友谊是如此深入、真挚而动人,两人互相陪伴、互相治愈,也一同成长。

母亲艾拉希望本杰明转校时,两个孩子偷溜去海滩,本杰明将天上的星星连成“stay here”的模样

这种悖论性的矛盾与困惑,在关于母亲艾拉的第三问中达到了巅峰。

艾拉是一位怎样的母亲?是乐于欣赏本杰明不同于他人的独特特质、善于引导本杰明发掘自身的兴趣和天赋,激发他的潜力;还是将自己未达成的愿望加注在本杰明身上,要求他完成属于她的梦想?

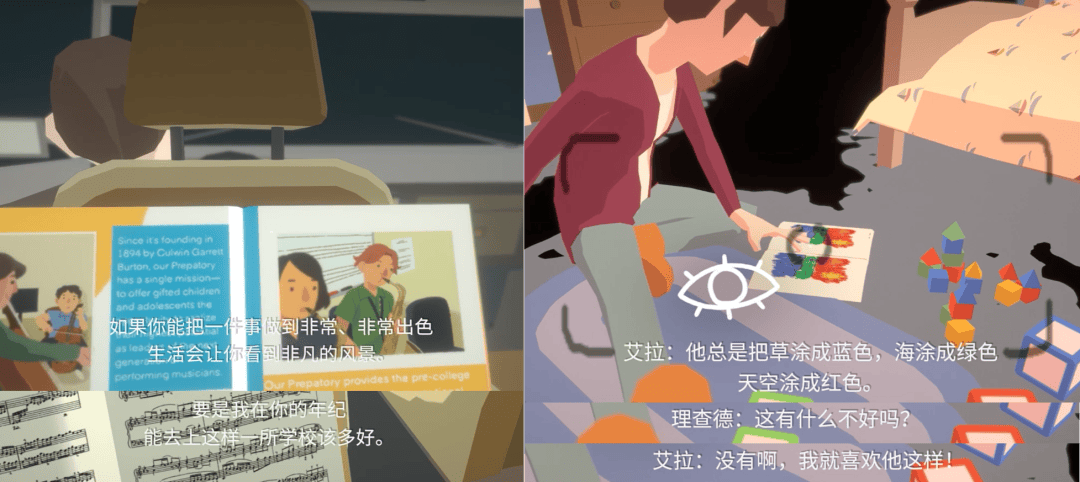

艾拉的确是一位严苛的母亲。她要求本杰明不断练习钢琴弹奏、学习高难度曲谱,告诉本杰明“如果能把一件事做到非常非常出色,生活会让你看到非凡的风景”,她希望本杰明转学到一所名为“磁石学校”的音乐院校,感慨“要是我在你的年纪能去上这样一所学校该多好”。

艾拉的确是一位启发式的母亲。面对本杰明不同于寻常“蓝天绿草”认知的图画,她笑着说“我就喜欢他这样”,而非板下脸来,试图教导本杰明天应当是蓝的而不是红的,草只能是绿色而绝不是蓝色。

母亲艾拉的严苛与启发性

每一个问题之下的两种选择看似截然不同,实则都说得通,都能在记忆画面里找到支撑,并可供玩家在此基础上进行串(接)联(想),编织出一个有理有据、逻辑通畅的“故事”,或说“叙述”。当玩家从代入的本杰明身份中稍稍抽身,意识到这一点时,很难不质疑“被叙述的真相”究竟是否是客观的真相——而更进一步,所谓“客观的真相”,又是否是经由解读、加工的另一个“叙述”呢?

事实上,随着游戏推进,玩家会在第二次回忆的末尾,发现第一次回忆的确是一段看似真相的“叙述”,一个经由本杰明之口讲述的“故事”

就这一角度而言,似乎本杰明人生的“客观真相”并不存在,记忆其实并非对客观事件的记录,而是记录者对事物进行理解加工后的产物。这让游戏在最开始提出的第一个问题显得难以回答:本杰明究竟有着怎样的一生?

自游戏开局,玩家便带着这个问题,一层层撩开重帷、试图寻找一个名为“客观真相”的答案,却在对回忆的追索中,一点一点发觉它或许并不存在。也就是在这时,我们若有所觉:这一问也许更像是与第二问“这样的一生是否能得到祂的认可”的含义相连,并非指向某个既定的、答案固定的“客观真相”,而将玩家的思考引向“如何编织对人生的理解和叙述”。

意识到这一点,开篇提出的两个问题便不再有先后之分,而是一起指向共同的叩问:我们应当将怎样的一生,定义为有意义的一生?

叩问答案,三次叙述中的三次回答

游戏中,玩家跟随主角本杰明之眼,对其人生进行了三次回忆与叙述,以回答这个问题。

第一次叙述:万事顺遂、功成名就?

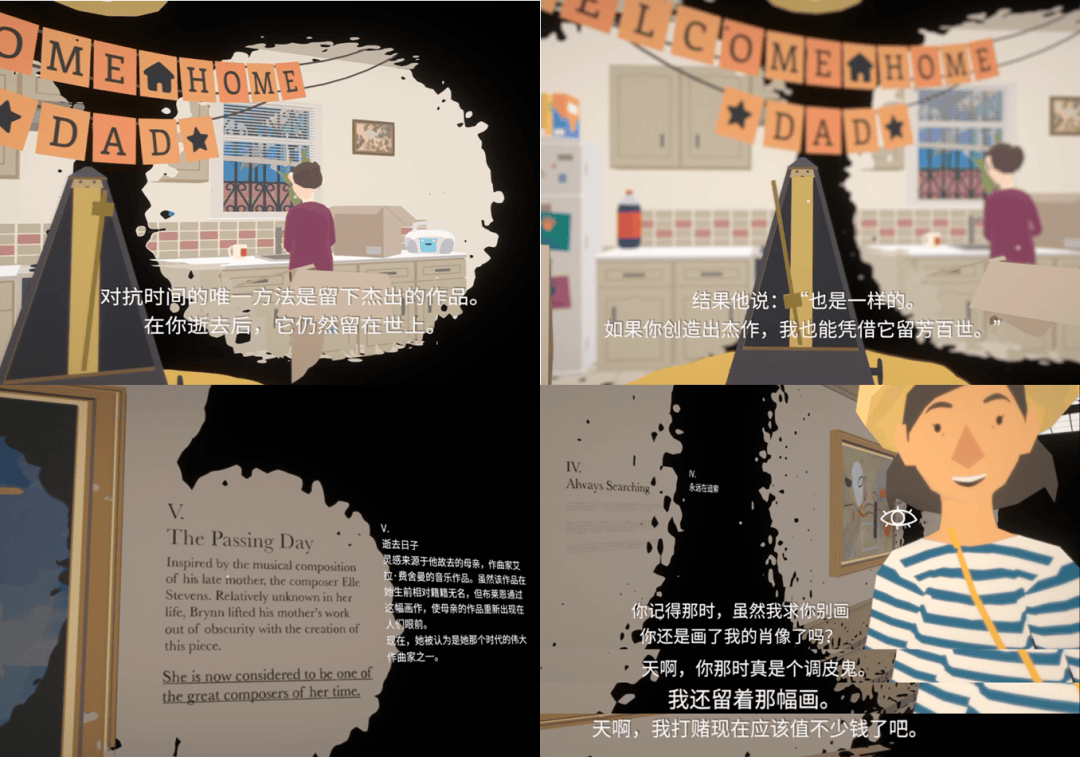

在占据游戏流程近六成篇幅的第一次叙述里,本杰明是一位享誉全球的知名画家。他开办了无数画展,画作被挂在巨幅栏面上展出;导师盛赞他是年轻的大师,母亲艾拉亦于重病中致电,为本杰明找寻到自己真正的天赋而骄傲。

美术教授对本杰明的盛赞,巨幅栏面上本杰明画作的展出,母亲艾拉对本杰明的认可

对创作的痴迷让本杰明错过了与母亲的最后一面,她的逝去让他深受打击、在很长的一段时间中停滞不前;而这样的痛苦却让他的作品更上一层楼,最终,他用画作让母亲创作的曲目重新出现在大众视野,为母亲实现了她与外公都想要实现而未曾实现的梦想:创作出传世的作品。回忆的最后,他与克洛艾在自己的画展上重逢,对方笑着打趣,本杰明幼时画下的草图现在一定价值千金。

母亲提到自己的父亲对传世杰作的愿景,最终画展上的画作描述,与克洛艾的重逢

而这梦幻般的世界名画家成长记,起始于少年时的一场大病之后,本杰明对被遗忘的绘画天赋的重新发掘。

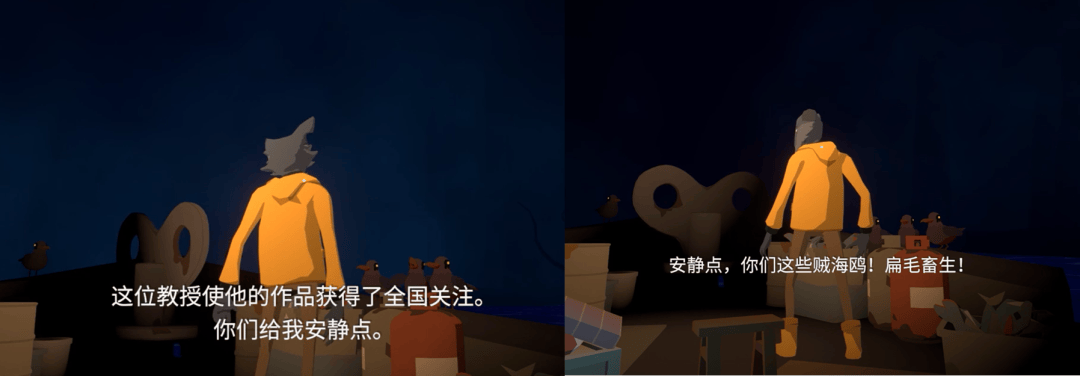

摆渡人的试叙自本杰明的童年开启,接着引入本杰明的母亲、克洛艾的相关片段,当言及本杰明发掘出被遗忘的绘画天赋,进而进入顶尖艺术名校,获得一位知名美术教授的垂青时,船头密密麻麻的海鸥开始发出零星的鸣叫。随着叙述推进,海鸥的叫声逐渐变得尖锐而嘈杂,直至摆渡人再也无法继续,转而与海鸥群沟通。

摆渡人对本杰明人生的第一次叙述被海鸥群嘈杂的鸣叫声打断

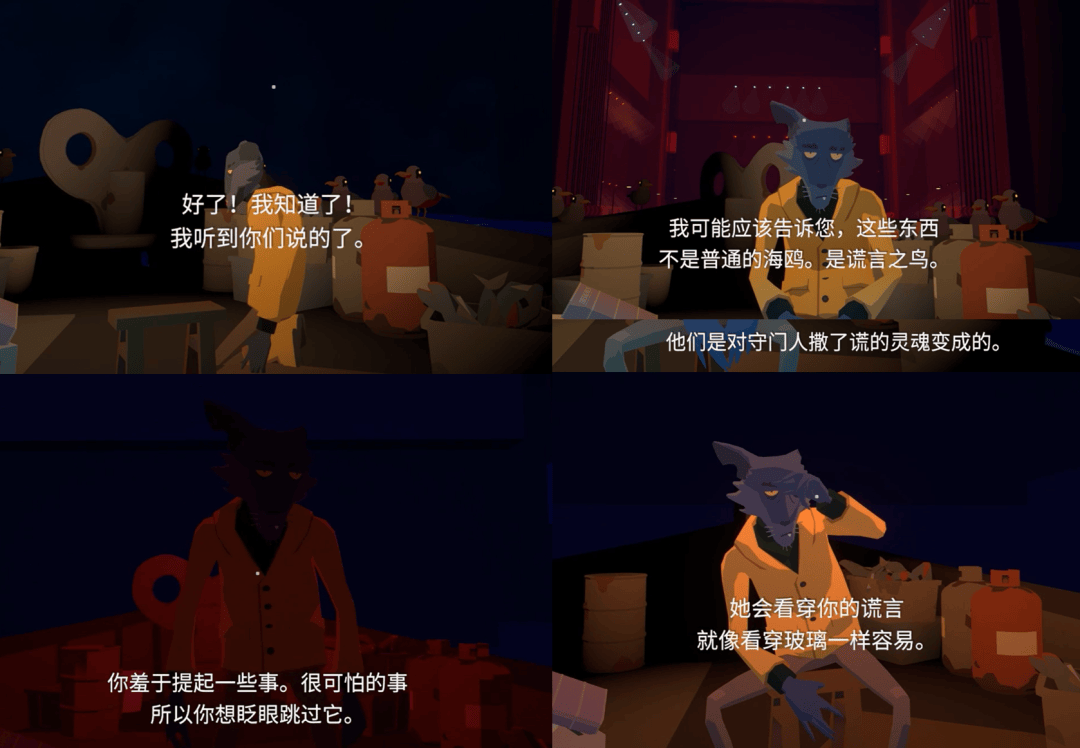

通往塔底的大门缓缓开启,正式叙述的时刻愈发临近。与海鸥群沟通后的摆渡人一改面色——“海鸥”并非普通海鸥,而是对守门人撒谎的灵魂变成的谎言之鸟,拥有看穿谎言的能力。而谎言之鸟第一次鸣叫,发生在游戏的开局,摆渡人声称自己是整片海域最好的叙述者时,他在说谎;第二次则发生在摆渡人叙述本杰明成功的画家人生之时,昭示着作为世界知名画家的成功人生并非现实。

摆渡人由谎言之鸟之口,确认了本杰明的不可靠叙述

经由谎言之鸟,游戏明确揭示了第一遍回忆中来自本杰明第一人称主观视角叙述的不可靠性。

而除却谎言之鸟这一堪比《盗梦空间》中以坠落感作为物理脱离梦境手段的明示,事实上,在第一遍回忆的过程里同样存在诸多对不可靠叙述的暗示,区分出现实与幻想的边界。这些暗示的核心象征物,就是贯穿第一遍回忆全程的发条玩具船。

卧病在床的本杰明翻出了标记着“Give away”的箱子中那条陪伴自己从小长大的发条玩具船——属于现实的桌面与纸箱淡去,一片漆黑的视野里,只剩这条在黑暗中游走的小船。视线再次恢复明亮时,本杰明拥有了无与伦比的绘画天分,并自此一路高歌,在艺术道路上越走越远。

发条小船在黑暗中的移动是现实与幻想的分隔线

而在幼时,每当发条玩具小船开始运动,现实世界便从本杰明眼中慢慢远去,一个个奇妙有趣的幻想世界顺势展开。两相类比,早在开篇,就已留下了“现实与虚构的区隔是发条玩具船的运动”这一伏笔。

幼年的本杰明想象:有一团长得像发条小船的云,能够跟随他的视线在空中行驶

此外,幼年本杰明想象中的绘画画面与其现实中实际绘画水平产生的鲜明对比,使得画家人生的开端里本杰明不断迅速精进的画技本身,也成为了“画家人生存在于幻想之中,而非现实”的暗示。

幼年本杰明想象中的画作与实际画出的画作

画家人生的开端,本杰明突飞猛进的绘画水平

这些以发条玩具船为核心象征物的暗示,使得玩家在经由第一遍叙述得出“本杰明是一个符合主流成功定义的成功者”的结论,进而又在谎言之鸟的鸣叫中发现第一次叙述并非现实之时,虽倍感出乎意料,却又觉原来也是情理之中,早已有迹可循。

第二次叙述:承认普通与平凡,并悦纳自我?

带着在谎言之鸟的鸣叫声中生出的困惑,玩家与摆渡人一道进入了本杰明对于其人生的第二次回忆与叙述,第一次回忆中被机制杀略过的两个创伤事件得以被窥见全貌:

艾拉布置家中环境准备迎接父亲的来访之时,那通暗沉夜色里的来电,带来的是艾拉父亲去世的噩耗,而这时,艾拉与父亲已经十年未见;小猫厄尼产下一窝幼猫后的深夜,门外院中传来的啃噬声响,来自咬杀幼猫的郊狼。

本杰明回忆中两个创伤事件的真相

自此,第一遍回忆中那些令人产生微妙疑问却又因注意力转移而被略过的细节得到了揭示。于本杰明的幼年时期常鼓励他探索自己兴趣所在的艾拉,在父亲去世之后,开始一反常态,对待本杰明练琴一事产生了堪称执念的严苛,这样的转变,源自艾拉自己再也没有机会达到父亲期望的遗憾;而生病后的本杰明之所以深夜独自去海边,是因为听见了父母对自己久卧病榻、负担日重的交谈,了解到父母对自己病情难以好转的绝望。

记忆继续向后推进,这一次,不同于第一次回忆中对生病时光的略过,本杰明更详细地,一点一点描绘出了坐卧病榻期间的经历。

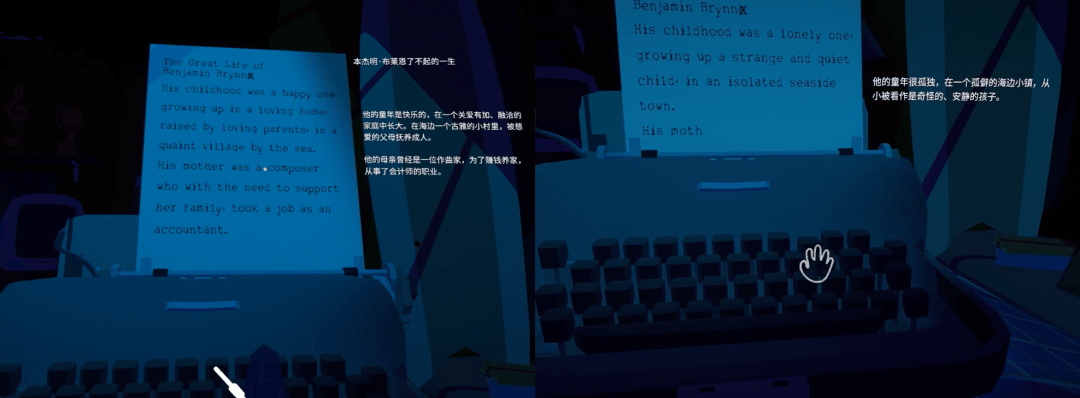

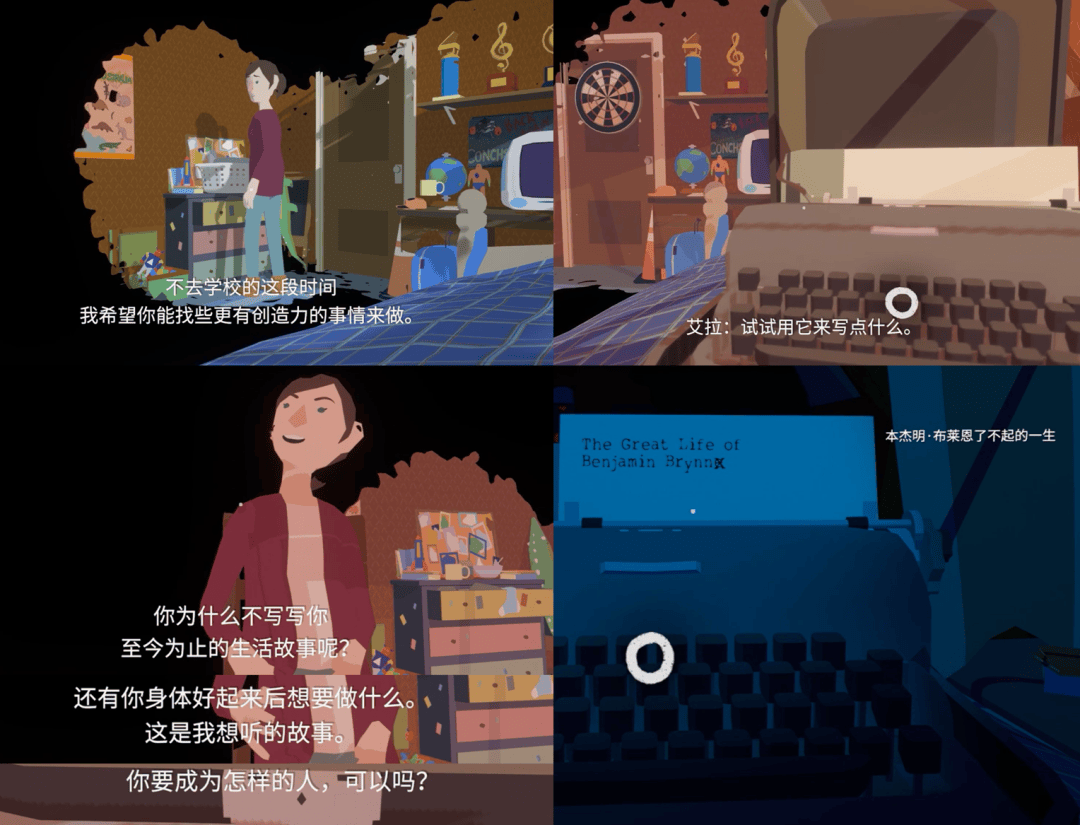

第一次回忆中,母亲艾拉提及的“更有创造力的事情”,原来是用打字机写点什么。一番思考之后,本杰明在艾拉的建议下,开始书写一个名为《本杰明·布莱恩了不起的一生》的故事,内容关乎自己至今为止的生活,也包括身体好起来之后想要成为的人,想要做的事。

而这个名为《本杰明·布莱恩了不起的一生》的故事,正是本杰明在对自己人生的第一次叙述里,所提及的全部内容。

这是《历历在目》叙事诡计的体现。第一遍回忆与叙述是实话,而又没有说出全部实话,不完整的叙述误导了玩家,也误导了摆渡人,让玩家和摆渡人都经由第一遍叙述得出“本杰明是一个符合主流成功定义的成功者”的结论;而有了第二次回忆中对诸多细节的补足,玩家才能在相互交织的重复叙述中加以印证,才能揭开本杰明现实人生的全貌。

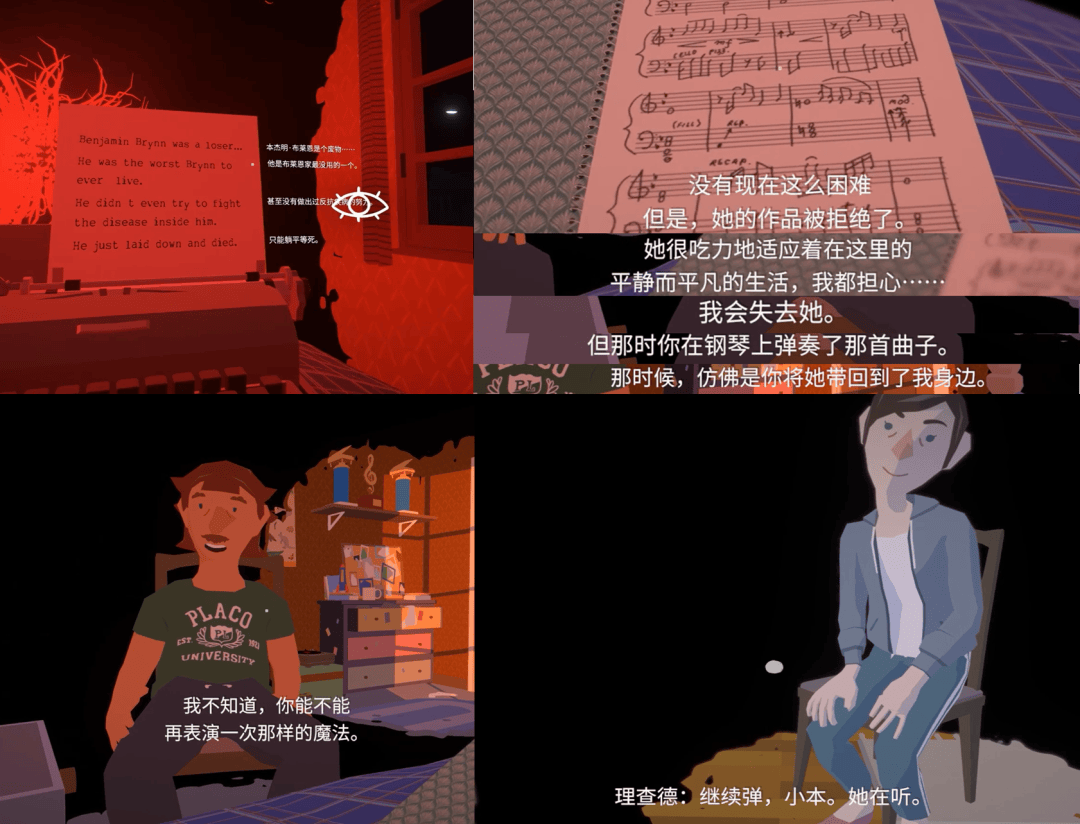

随着病情逐渐加重,本杰明的痛苦与日俱增。他憎恨于清晰地感知到生命流逝的无力,悲伤于自己为父母带来的沉重经济负担,痛苦于无法达成母亲艾拉的期望。他用打字机写下自我厌弃的话语,而正是在此时,相比此前憔悴不少的父亲理查德坐在了本杰明身边,温和地告诉本杰明,在他四岁时,他就已经为那时的艾拉和理查德带去了光明和希望。

于是,本杰明带着医疗挂瓶坐在了钢琴边,又一次像四岁时那样,一个音调一个音调地,慢慢地弹奏起母亲艾拉谱写的旋律。而这样的旋律,是这个处境艰难的家庭里,一束希望的光。

当本杰明直面自己的人生并不伟大、并不光鲜,而是病重早夭、卧床的现实,并写下自己对伟大人生的期许时,所体现出的勇气,令玩家恍然大悟、扼腕叹息,亦不免心生敬意:也许光鲜宏大并非“有意义”的唯一判定方式,拥有直面平凡人生的勇气,也能使得一个灵魂闪闪发光。

记忆中的弥留之际,在共情的余音里,玩家与本杰明一起,慢慢步入最终的叙述,迎接那个终局。

第三次叙述:你的存在本身,已是最大意义

最后的大门打开,在长满龙舌兰的灵魂之海上,化身猫咪的守门人现出身形——摆渡人带给守门人的灵魂不同,守门人的外形也各有不同,而本杰明看见的守门人形象,恰似蹲坐在窗台上的猫咪厄尼的模样。

“祂已经准备好听你的故事了。”

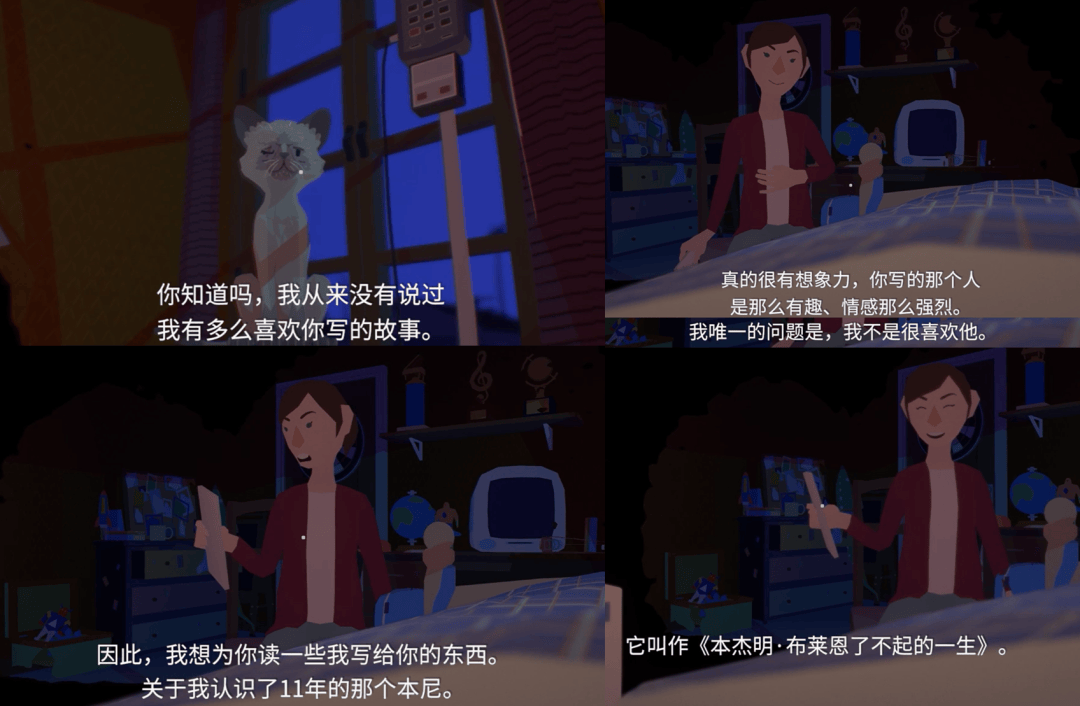

画面一转,视野右侧,守门人的身形与端坐在窗边的小猫厄尼身形重合;视野左侧,坐在床边的母亲艾拉告诉本杰明,她不是很喜欢本杰明故事中那个光环加身、功成名就的知名画家,并为本杰明读了她写下的,同样名为《本杰明·布莱恩了不起的一生》的故事。

《本杰明·布莱恩了不起的一生》

本杰明·布莱恩生于一个普通的家庭

父母都是普通人,居住在海边小镇

他的母亲是一位作曲家

或者,至少她曾梦想成为一位作曲家

所以,当她自己的梦想没有实现

她开始把梦想转移到了他身上

但后来,当他才十一岁时

他生病了,一整年都被迫待在家里

那一年,他开始担心自己会活得不够久

因此,他编了一个故事

关于他所憧憬的自己,了不起的一生的故事

但这只是让他忘记了

他已经度过了了不起的一生

他是怎样为一个新的家庭

带来了光明、喜悦和期许

他是怎样遇到一个女孩,他的邻居

当她在这个世上孑然无依时,是他令她重新感到安宁

还有,甚至当他生病时,他仍然给他的父母以希望

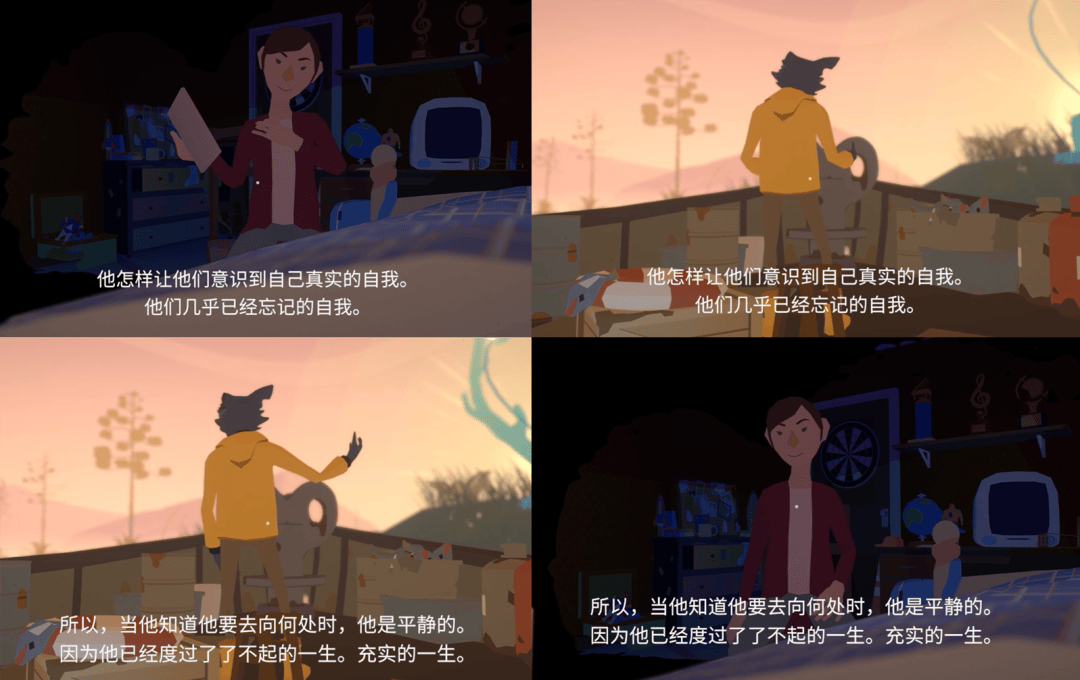

他怎样让他们意识到自己真实的自我

他们几乎已经忘记的自我

所以,当他知道他要去向何处时,他是平静的

因为他已经度过了了不起的一生,充实的一生

他已经拥有了所需要的一切品性

他曾那样存在过

画面左右两分,使得本杰明对自己一生的回忆与摆渡人对本杰明一生故事的叙述的呈现顺序,由此前的先后进行,转为此时的合而为一、交错穿插。

讲述之中,艾拉的声音与摆渡人的声音相合,厄尼的身影与守门人的身影相叠,这样的交织与重叠,为场景和叙述赋予了神性与灵性。

这场最终的叙述,既是艾拉对本杰明的叙述,又是摆渡人对守门人的叙述,它涵盖又超越了亲子关系,艾拉也超越了本杰明母亲的身份,超越了她和本杰明所在的世界。越过次元,《历历在目》给了屏幕前的玩家一个温暖的拥抱。

经由三次叙述,游戏剧情抽丝剥茧、步步深入,在反复叩问中一步步解构了对“人生价值与意义”的主流评判,引导玩家以更本质性的视角,去思考关乎价值、意义、生死的重要命题。玩家游玩过程中的心路历程,与作为讲述者的摆渡人一路行来的认知变化两相对应,这样的改变也体现在摆渡人对本杰明的态度变化之中。

旅程的最初,摆渡人将本杰明的灵魂从灵魂之海中捞起、尚且不知本杰明拥有怎样的一生时,对本杰明的态度是平淡且例行公事的。他声称自己是整片海域最好的叙述者,并未主动提及有关谎言之鸟的真相;

第一次叙述结束后,摆渡人认为本杰明是一位主流意义上的成功者,他兴奋且恭敬,殷勤地表示早知来的是这样的大人物,他应该彻底洒扫一遍才对;

而经由谎言之鸟得知本杰明的第一次叙述所言并非全部真相时,摆渡人愤怒不已,指责本杰明是一个彻头彻尾的骗子、一个肮脏的灵魂。但因两人已经绑在了一条船上,摆渡人无法,只得要求本杰明再次回忆,并强调这次他要听真话。

第二次回忆过程中,摆渡人与本杰明一起更为细致地回顾本杰明的人生经历,本杰明直面心理创伤,也直面并未功成名就、实则因病早夭的人生。此间,他体现出前所未有的勇气与坦然,这也让摆渡人心生敬意,对本杰明的称呼也改为了更为亲近的本尼。

摆渡人对本杰明的态度变化

第二次回忆结束之后,摆渡人拿起手边的词典,向本杰明坦言,他一直怀疑自己并非一个很好的叙述者。此前,他以为没有足够华丽的辞藻就无法讲出一个宏大的故事,无法得到守门人的认可;而现在,抛却对主流评判标准的盲从、回归更本质的视角,他觉得华丽的辞藻与宏大的故事也并非他曾以为的那般重要。

最终,摆渡人扔掉了手中那本时常翻阅的、用于寻找措辞的词典。

摆渡人的坦言和对华丽辞藻与宏大叙述的抛弃

摆渡人一路以来的心理变化,不仅与玩家在游玩过程中所感知到的情感体验相呼应,也作为线索中的一条,串联起《历历在目》整个故事的脉络,并与游戏想要传达的精神内核遥相共鸣,交织辉映。

跨越次元,超越性的疗愈

跟随游戏流程走到最后,玩家难免会发现,对本杰明的一生所进行的三次回忆与叙述,不是略有差分,而是几乎截然不同。

第一次叙述里,本杰明是一位主流意义上的成功者;

第二次叙述里,本杰明是一个与病魔拉锯、不幸早夭的孩子,他的一生充满坎坷与苦难,与光鲜伟大毫不沾边,引人扼腕;

第三次叙述里,本杰明普通地长大,只是如此、也只需如此,他便已度过了不起的一生,平静地离去。

这种截然不同的对比,不免会让玩家萌生感慨:

一个人如何编织、理解和叙述自己的人生经历,原来关乎到其对自身人生价值的定义。

而当意识到这一点后,掌控感也由此萌生:其实,人生的价值和意义,并非尽数来自外界的评价与定义,也能够由自己来赋予——主动权不在别处,正在自己手中。这是对基于现实的无力感的极大消解,也是大石搬开之后,疗愈性嫩芽生长的空间。

对现实的无力感和由此而生的痛苦甚至习得性无助,大多来自于“无法改变已经发生的既定事实=无法脱离痛苦”这一认知,而这往往是心理抑郁的开端。《历历在目》带来的思考将这一认知中的等号打碎,让玩家意识到,想要脱离痛苦,并不只有寄希望于改变既定事实这一无能为力之事,实则自己持有主动权。于是,脱离痛苦变得可行,无力感与无助感也由此得到消解和疗愈,并切实地为玩家带来了回顾自身过往、梳理自身记忆、编织叙述自己人生故事的动力。

事实上,在《历历在目》的评论区里,是无数玩家对自身现实经历的梳理、编织与诠释。

《历历在目》及其实况的评论区中,玩家对自身经历的梳理和诠释/图片:B 站《历历在目》流程视频评论

而同为对人生意义、价值及其构建的探寻,《历历在目》与西西弗神话所蕴含的哲学内核有共通的意味,却又有微妙的差分。

西西弗神话似乎在告诉我们,人生生而伴随着痛苦,每个人都是不止息地将巨石推上山顶,又眼睁睁看着它滚落,再重启推石的西西弗斯。而在这种痛苦里,西西弗斯构建了自己的意义,也正因这种构建,西西弗斯在荒谬和痛苦中找寻到了幸福。1957 年诺贝尔文学奖授奖辞"最重要的已经不是追问人生值不值得活,而是必须如何去活,其中包含着承受因生活而来的痛苦",即为对西西弗神话哲学意味的概括。

而《历历在目》似乎在告诉我们,人生生而伴随着痛苦,但我们并非被迫在痛苦的人生中构建意义、找寻幸福。恰恰相反,最大的幸福自降生于世的那一刻便已落在我们手中:我们的存在本身,就已经为周围之人带来了光明、喜悦与期许;仅仅是存在本身,就已经构成了最大的意义,足以让我们获得我们所追求的伟大和幸福。更进一步,在此基础上,我们有能力自行构建自己的叙述,编织对自己人生的诠释,如是主动权本身,亦是一种幸福。

如此一来,西西弗神话中“必须”与“承受”带来的受迫感得以消解,而这样的消解本身,已蕴含着超越性的疗愈意味——从心理学角度而言,拥有选择权正是心理疗愈的基础与开端。

结语

贯穿《历历在目》始终的意象,不仅有陪伴本杰明成长,也载着他觐见守门人迎来终局的发条玩具船,还有在游戏的起始界面就已出现,串联起三次叙述和觐见守门人之旅的重要存在,龙舌兰。

起始页面,月光下处于各个生命阶段的龙舌兰

现实中,龙舌兰是天门冬科龙舌兰属的多年生草本植物,一生只开一次花,又被称作“世纪之花”。开花之时,龙舌兰耗费一生积攒的全部水分和养料托出高举的花茎,后者以每天 20 厘米以上的速度快速向上生长,直至绚烂绽放。开花之后,植株即死亡。

英国皇家植物园中的龙舌兰,人们不得不拆除温室顶层玻璃,才能让龙舌兰正常生长、盛放 [2]

龙舌兰的植物特性与本杰明一生的故事轨迹暗合。伴随着本杰明的出生、成长,游戏中的多处场景设计里出现了处于不同生命阶段的龙舌兰,其即时状态与对应时期本杰明的成长阶段相对应。

回忆最初,妈妈艾拉向婴儿本杰明介绍沙滩不远处生长的龙舌兰,并提及龙舌兰将在十一年后死亡,开出一树繁花,这正是本杰明的人生写照。

本杰明家后院一直有龙舌兰:在本杰明的幼年时期,院中的龙舌兰亦为幼苗;在本杰明的童年时期,院中的龙舌兰正茁壮生长,一如多方向兴趣与爱好共同发展的本杰明。

本杰明因得知自己病重为父母带来的压力,独自前往沙滩痛哭的那个夜里,沙滩边的那株龙舌兰已花茎高举,开花在即。

而第二次回忆结束,本杰明在摆渡人的带领下步入终局时,守门人现身的那片海域里,是无边无际的龙舌兰。

贯穿本杰明人生的龙舌兰

除却对本杰明人生的隐喻,龙舌兰可能同样是游戏主题的隐喻。

觐见守门人时,灵魂之海里一望无际的龙舌兰,或许每一株便对应着一个人的灵魂,对应着一个人的一生。向守门人说谎的灵魂被变作谎言之鸟,不被允许进入祂的城池;而坦然面对自己一生的灵魂则化为龙舌兰,在祂身侧得到永恒的安宁与沉眠。

此外,若细细观察灵魂之海中的龙舌兰就会发现,并非每一株龙舌兰都是盛放的。有的龙舌兰仅仅长出一半高的花茎,有的龙舌兰还未支起花茎,而它们与那些高高撑起花束的龙舌兰一样,都获得了守门人的认可,得以在祂身侧安眠。这本身似乎就暗含隐喻:

并非只有在生理意义上盛放的龙舌兰才能拥有得到守门人承认的一生,就如并非只有获得所谓“成功”的人才能拥有被认可为有意义的一生,二者异曲同工。

也正如艾拉在《本杰明·布莱恩了不起的一生》中所言:

He was everything he needed to be,