又有爽文?游戏上架“默默无闻”,1年后逆袭杀入畅销榜前10

暑期档的战火正炽,各大厂商的王牌新品轮番登场。前段时间陀螺君的目光扫过畅销榜前列时,竟出现了一张新面孔——《超自然行动组》。

点开详情,才发现这匹“来势汹汹”的黑马并非暑期档的新兵,而是一款早在今年1月就已上线的游戏。

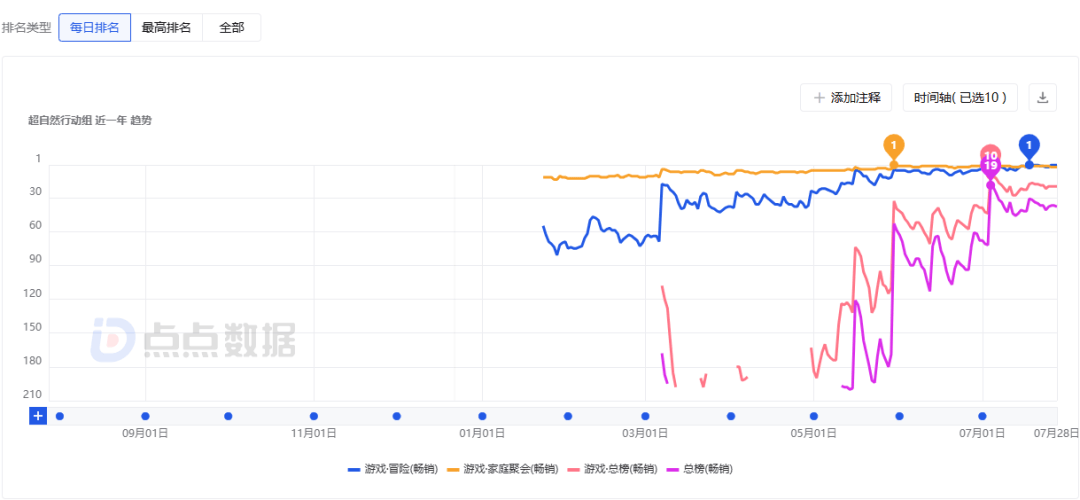

耐人寻味的是,《超自然行动组》去年7月以测试形式上线时曾游离在免费榜top200开外,直到今年1月上线之初,排名也仅仅在畅销榜200名左右。

然而,就是这样一款开局平平无奇的产品,在半年时间里上演了一场堪称“爽文主角”般的逆袭剧本。一路冲榜、频频跃升,最终在暑期节点杀入畅销榜TOP10。7月26日,《超自然行动组》官方宣布游戏同时在线人数突破百万大关。

在竞争白热化、用户注意力转瞬即逝的手游市场,一款没有顶级IP背书,初期的表现相当低调的产品,沉淀了半年后竟还能华丽逆袭。这也让我产生了一些好奇,一款并不“起手王炸”的游戏,是如何实现低开高走的突围?背后又藏着怎样的天时地利人和?

题材赋能,拿捏“喜剧微恐”的反差感

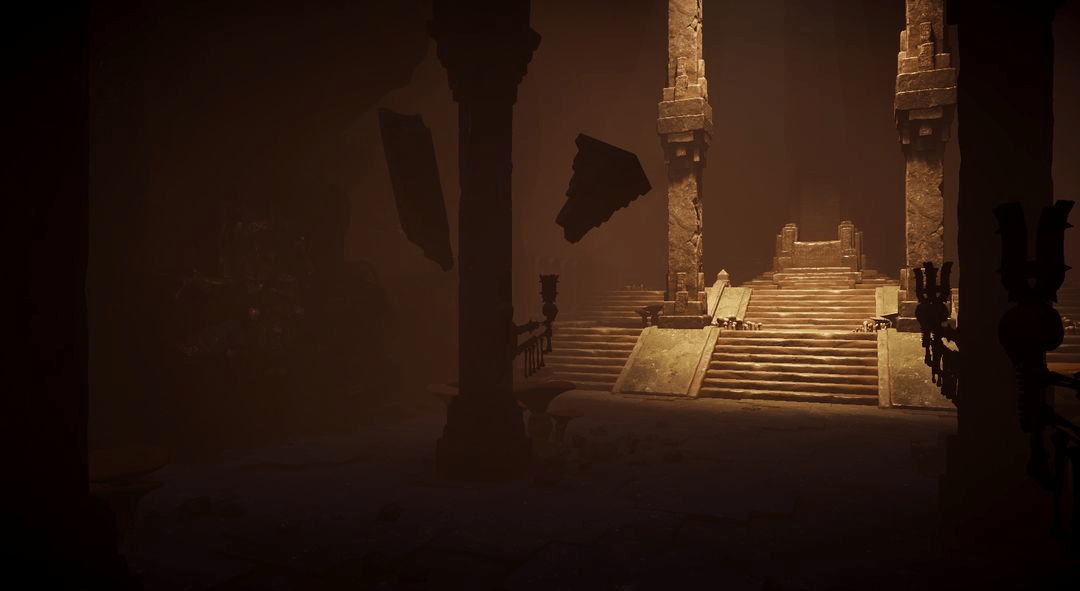

整体来看,《超自然行动组》的玩法核心框架仍然基于当前大热的“搜打撤”机制:玩家扮演寻宝者,在古迹迷宫中开棺取宝、收集高价值物品,从指定撤离点安全撤出。

不过,这款产品能在传统“搜打撤”红海中脱颖而出,其围绕题材做出的差异化设计可以说是功不可没。题材与市场的高度契合,是其取得当下成绩的关键。

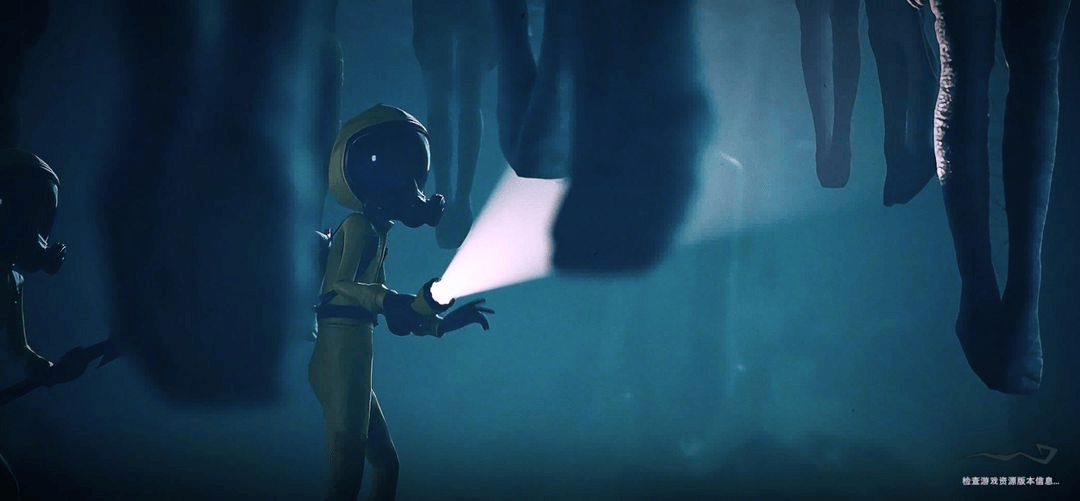

一方面,《超自然行动组》选用了相对少见的 “中式摸金”古墓探索题材,构建出诡秘阴森的地下迷宫。美术风格上,也全面贴合近年来年轻用户热衷的“中式恐怖”审美。“盗墓笔记”般的开局设计,更是在同类产品中有效塑造了新鲜感。

尤为关键的是其 “微恐”定位的精准把握。相比传统高压的硬核恐怖体验,这款游戏选择将中式恐怖元素作为氛围营造的核心工具和体验催化剂,更容易被泛用户接受。

恐怖氛围完美服务于“搜打撤”循环这一核心玩法,游戏通过题材自带的“恐怖氛围”去抬升肾上腺素,放大了资源争夺、生存战斗和成功撤离的爽感。

同时,题材本身就具备的强叙事感和画面想象空间,有利于在社媒平台上形成内容记忆点,也为它后续的裂变传播与社区内容创作提供了天然基础。

如果说题材选择是《超自然行动组》立足于市场的敲门砖,那么其在社交性上的设计,则是其引爆流行、实现破圈的关键。它巧妙地避开了与头部FPS“搜打撤”产品在画面、手感上的硬碰硬,而是将真正的胜负手押注在玩家间的互动乐趣上。

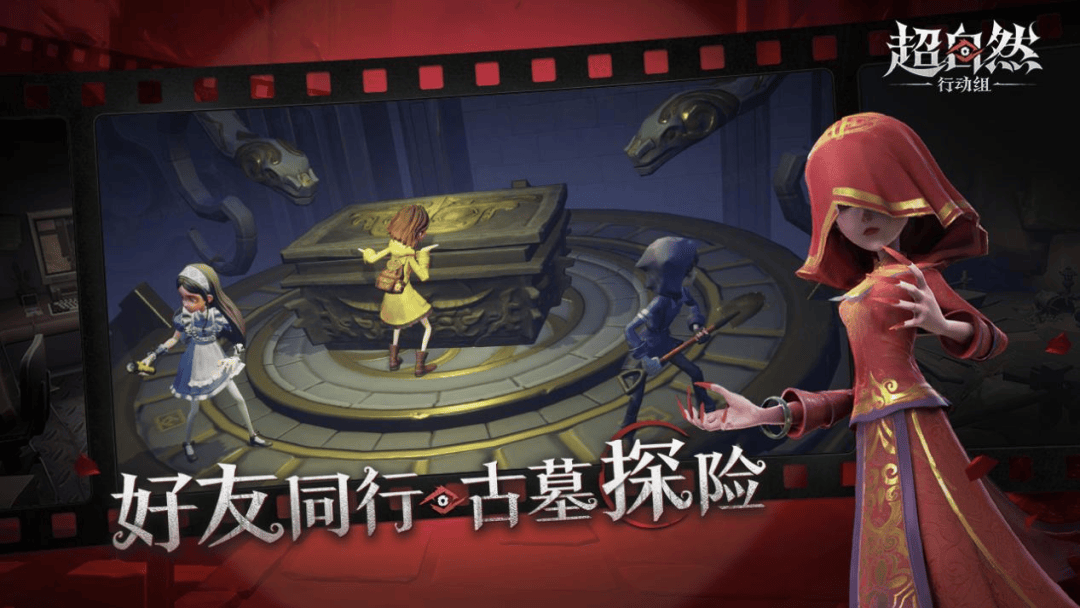

游戏的核心体验围绕 多人协作机制展开。玩家可在组队阶段选择扮演不同职业角色,通过明确的分工配合,共同对抗怪物、搜集宝物撤离,构成了核心的PVE“搜打撤”玩法。此外,这款游戏上线后加入了多人队伍模式,即多支队伍在同一地图中互相争夺资源,成功将玩法维度进一步拓展至PVP领域。

不难看出,这是典型的《致命公司》Like模式,而恐怖氛围与多人合作时产生的搞笑场面之间的巨大反差正是其核心魅力所在。

值得注意的是,《超自然行动组》对自身的定位极其精准,毫不讳言地打出了 “史上最欢乐的恐怖游戏”的slogan,“一个人玩是恐怖游戏,一群人玩是搞笑狂欢。”

正是这种“反差感”,成为了游戏最具传播力的标签,也成为其在社交平台上快速出圈的抓手。由玩家间不可预测的互动催生出的意外“名场面”,成为了游戏最具传播力的病毒标签。

可以说,这款游戏精准拿捏了“恐怖”和“搞笑”的边界,持续强化着玩家间的互动粘性,让每一次对局都充满“开盲盒”般的未知乐趣,精准命中了当下社交型玩家的核心诉求。与朋友共同经历一段充满刺激、欢乐甚至“友尽”考验的冒险,无论是合作闯关还是整蛊翻车,对喜欢组队整活开黑的年轻用户而言,都有着天然的吸引力。

纵观《超自然行动组》的产品设计,从题材选择、美术呈现、核心玩法到再传播定位等方面,共同形成了一个高度自洽、相互强化的闭环。题材提供了强烈的视觉记忆点,而深度社交玩法则创造了持续的用户黏性与源源不断的充满戏剧性的名场面素材。

这种 “题材有记忆点、玩法有社交黏性”的整体性优势,不仅显著提升了游戏的辨识度与可玩性,具备了扎实的留存基础,更赋予了它穿透多圈层用户的能力。

无论是“搜打撤”玩家、中式恐怖爱好者、社交玩家还是被搞笑“名场面”吸引的纯路人,都能在游戏里找到属于自己的情绪体验。这种跨圈层的吸引力,也为后续的社交裂变与社区发酵打下了坚实基础。

小而美”如何靠社交突围?

明确了“社交”这个爆点,但是在所有大厂游戏都在搞社交裂变策略的前提下,这款小而美的产品是怎么跑出来的?

这时候,眼光就不得不移向外部的发行。可以说,《超自然行动组》就是借助社交媒体精准策略破圈的典型。

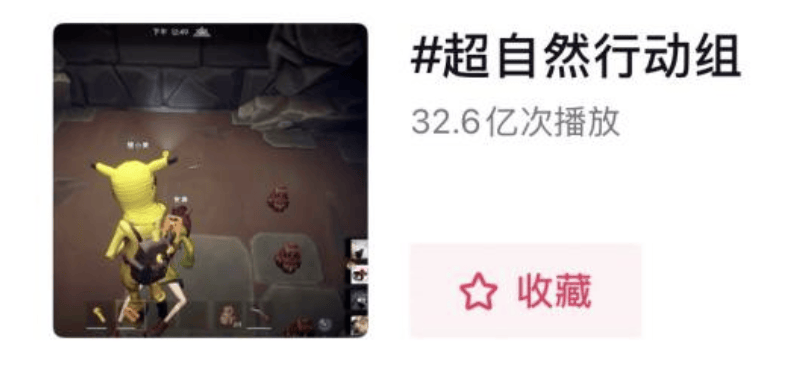

游戏正式上线才半年出头,在视频平台的播放量就已经超30亿。

大量活跃玩家包揽游戏的超话社区,如果单独看多人手游这一分类,游戏甚至还能排到前二的位置,首位的则是大DAU产品的典型代表《王者荣耀》。

问题是,《超自然行动组》做对了什么呢?

首先是内容的快速沉淀。

从数据层面看,《超自然行动组》单在超话社区就已经沉淀了大量内容,对于一款正式上线仅半年出头的新产品来说,这对稳固玩家留存与吸引新用户都有重要作用。

内容能迅速沉淀,除了玩家的活力,也和平台的用户内容创作优势有关。

一方面,社交平台图文、长短视频等多样化内容形式能满足不同用户的喜好需求,另一方面从讨论氛围和用户画像属性上看,用户本身对轻量UGC、玩家吐槽、二创创作、CP文化都相对友好。

这对于玩法上有硬核的一面、但分享内容又相对轻度的《超自然行动组》来说,就是很好的生态孵化池。

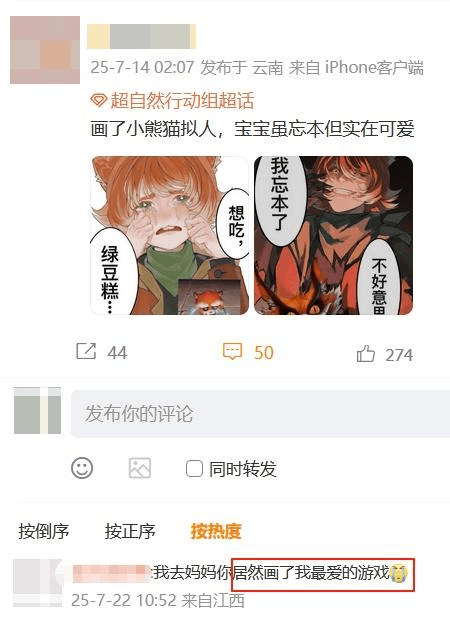

同时你会看到,官方利用创作者激励功能引导玩家创作,也催生了许多热门出圈内容。

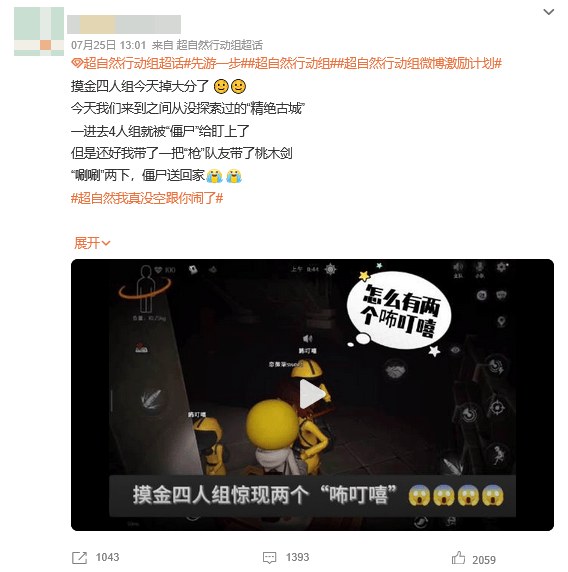

比如作为微恐题材,很多游戏中的“互动效果”、玩家有趣翻车场面的内容分享,像是队友摔倒我偷笑,拐角撞怪我鬼叫,在平台上都有着不少的播放量,能够有效引发玩家间的趣味互动和探讨。

因此,不管是硬核摸金攻略、地图小抄,还是轻度的同人创作、COS展示等话题内容,玩家的创作都能找到共鸣,帮助游戏在短时间内沉淀了大量内容。

其次是多重社交需求的满足。

之前也提到,《超自然行动组》冲出重围的关键,就在于微恐题材、多人合作模式带来的社交上的可塑性,而这种潜力则会进一步借由各大社媒平台得到激活。不少关于游戏搭子的讨论帖子都获得了不菲的流量。

在社交平台,玩家有即时的游戏讨论氛围,玩家几乎可以随时看到即时发布的寻求组队的交流贴,这使得他们社交需求更容易被其他人看见和响应,也更容易构建起相约开黑的社群氛围,让玩家体验到多人玩法的核心乐趣。

实际上,除了最常见的找游戏固玩和搭子,还有许多容易被人忽视的细分社交需求,像是玩家的在线吹水晒欧气、对游戏内不良行为的检举,对官方周边和线下活动的讨论等等。一个比较完整的游戏社区,一定是能够包容各种各样的玩家表达。

因此你也能看到,《超自然行动组》也搭建起了这种细分内容版块,同时充分利用超话活动奖励等吸睛点,更好地引导玩家触达社群。

在多面协同之下,玩家的多重社交需求更容易得到满足,这样一来,《超自然行动组》“一个人玩是恐怖游戏,一群人玩是搞笑狂欢”的标签自然就更加深入人心了。

最后,游戏还走了传播的“捷径”。

《超自然行动组》相较于其他更典型的搜打撤产品的一点优势,就是更低的门槛。所以充分利用社媒平台的传播特点寻求用户破圈,也是游戏能加速闯出来的一条捷径。

游戏与泛二次元、明星以及影视等泛娱乐之间其实不存在绝对的分界线,且活跃用户的画像和兴趣往往都是多面的。

在这个前提下,《超自然行动组》这种以社交为核的产品,更易于借助平台基于兴趣话题的讨论、热门内容的推荐,让游戏内容去触达更多潜在的群体,同时也让玩家能够经常在多种泛娱乐场景下找到志趣相同的圈层,进一步加深玩家对产品的粘性。

这些优势,往往在行业热捧的游戏与明星、与其他文娱IP的跨界联动中进一步被放大。例如《超自然行动组》近期也已经尝试携手动漫IP《精灵梦叶罗丽》,联动视频播放量超过180万次,较平日的视频播放次数有很明显的涨幅。

总体来讲,像《超自然行动组》这类有一定话题度的中小型产品,虽然无法靠体量压制市场,但只要借助平台的力量,充分发挥官方的引导作用,给玩家搭建一个能随时展示和沟通的舞台,他们自会演出热闹的一场戏,一款游戏的内容生态就能逐渐地做起来。

在这款游戏之前,许多体量较小、却依然能走社交路线在国内风靡一时产品,诸如《糖豆人》、《人类一败涂地》、《鹅鸭杀》等等,其中不少都是走这个路子,有的甚至屡次登上了热搜,几乎是直接0成本起量爆火。

比如《鹅鸭杀》的讨论度依然很高,在今年6月拿到了版号、不久后即将上线的《鹅鸭杀》手游国服,无疑又是一个重点依托社媒来发力的社交产品。

结语

总体而言,《超自然行动组》是与传统“买量爆款”有所不同的一款产品,游戏依靠题材、玩法等方面的差异化和独特性,抢占了市场空白的先机,并进一步依靠社交设计和多个平台UGC的助力跑了出来。

游戏市场竞争博弈白热化,平台在游戏传播上发挥着越来越重要的作用,中小团队虽然无法以量取胜,但胜在有更高的灵活度。因此,不妨多尝试用市场空白的题材玩法组合去刺激社交媒体的传播,或许玩家就会为他们的热爱开辟一条道路。

招游戏产业编辑